भारत अब अपनी पारंपरिक पड़ोसी नीति में बदलाव की दिशा में स्पष्ट रूप से आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसकी झलक हाल ही में तब देखने को मिली जब पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) को निलंबित करने का फैसला किया। ठीक इसी तरह अब बांग्लादेश को लेकर भी भारत की नीति में कड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है।

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद, जब से मोहम्मद यूनुस ने नेतृत्व संभाला है, तब से भारत विरोधी प्रचार में तेज़ी आई है। इस बदलाव के संकेत उनके कई बयानों और घटनाओं से मिलते हैं — चाहे वह बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार हों, चीन की यात्रा के दौरान उत्तर भारत को लेकर दिया गया विवादास्पद बयान हो या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ से मुलाकात — इन सबका उद्देश्य भारत विरोधी रुख को दर्शाता है। इन सभी घटनाओं के मद्देनज़र भारत अब बांग्लादेश के साथ अपने पुराने जल सहयोग समझौते को भी नए दृष्टिकोण से देख रहा है।

भारत ने 1996 में गंगा जल संधि को खत्म करने का फैसला पर विचार कर रहा है, आइए आज हम इस गंगा जल संधि के बारे में विस्तार से जानते हैं।

संधि की पृष्ठभूमि:

बांग्लादेश का विरोध और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मामला:

बांग्लादेश ने शुरू से ही इस बैराज का विरोध किया। उनका तर्क था कि गंगा एक अंतरराष्ट्रीय नदी है और इसका जल किसी एक देश द्वारा एकतरफा रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। जल बंटवारे के लिए एक पारस्परिक सहमति और कानूनी समझौते की आवश्यकता है।

गंगा का जल बांग्लादेश में पद्मा नदी के रूप में बहता है और यह वहां के दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र में कृषि और जीवनयापन का प्रमुख स्रोत है। जब फरक्का बैराज बनने के बाद पानी की मात्रा कम हो गई, तो वहाँ के फसलों, पेयजल स्रोतों, मछलियों और मिट्टी की उर्वरता पर असर पड़ा।

बांग्लादेश ने इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र, कॉमनवेल्थ देशों और SAARC जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने का प्रयास किया, लेकिन कोई निर्णायक समाधान नहीं निकला।

द्विपक्षीय प्रयास और शुरुआती समझौते

1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्र होने के बाद भारत-बांग्लादेश के संबंध सकारात्मक थे। इसके बाद 1972 में इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान ने ‘मैत्री और सहयोग की संधि’ पर हस्ताक्षर किए और उसी साल संयुक्त नदी आयोग (JRC) का गठन हुआ। इस आयोग का उद्देश्य था जल संसाधनों का साझाकरण, बाढ़ और चक्रवात नियंत्रण, और सिंचाई में सहयोग।

साल 1977 में भारतीय प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई और बांग्लादेशी राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बीच 5 वर्षों के लिए एक अंतरिम जल समझौता हुआ। यह समझौता जनवरी से मई तक की पांच महीनों की अवधि के दौरान पानी के वितरण की योजना पर आधारित था।

इसके बाद 1982 और 1985 में दो बार MoUs पर हस्ताक्षर हुए लेकिन ये अस्थायी समाधान मात्र थे। भारत ने 1988 से 1991 के बीच भी बगैर किसी औपचारिक समझौते के फरक्का से जल का मोड़ना जारी रखा, जिससे बांग्लादेश ने फिर विरोध दर्ज किया और एक स्थायी समाधान की मांग की। वर्ष 1992 में भारतीय प्रधानमंत्री नरसिंह राव और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने इस पर बातचीत की लेकिन कोई निर्णायक समाधान नहीं निकला। बांग्लादेश ने इस मामले को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाया, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली।

1996 की गंगा जल बंटवारा संधि-

अंततः वर्ष 1996 में भारतीय प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद ने एक स्थायी जल समझौते पर हस्ताक्षर किए।

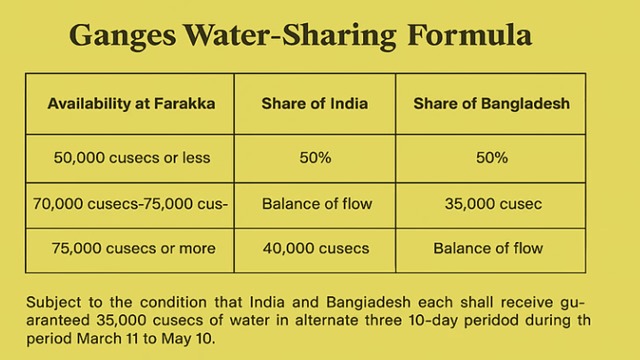

यह संधि 30 वर्षों के लिए थी और अब यह 2026 में समाप्त होने जा रही है। इस संधि के अंतर्गत फरक्का बैराज में जल की उपलब्धता के आधार पर तीन अलग-अलग वितरण व्यवस्थाएँ निर्धारित की गई थीं। यदि जल प्रवाह 70,000 क्यूसेक से कम है, तो दोनों देशों को बराबर-बराबर पानी मिलेगा। यदि जल प्रवाह 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच है, तो बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक और भारत को शेष जल मिलेगा। यदि प्रवाह 75,000 क्यूसेक से अधिक है, तो भारत 40,000 क्यूसेक ले सकता है और बाकी बांग्लादेश को जाएगा। इसके अलावा 11 मार्च से 10 मई की अवधि के दौरान बांग्लादेश को तीन 10-दिनों की अवधियों में 35,000 क्यूसेक जल की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 2 में यह प्रावधान भी है कि यदि किसी 10-दिवसीय अवधि में जल प्रवाह 50,000 क्यूसेक से कम हो जाता है, तो दोनों देश तत्काल बैठक करके आपसी सहमति से समाधान निकालेंगे।

कौन करता है जल प्रवाह की निगरानी?

संधि के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए भारत-बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग द्वारा एक संयुक्त तकनीकी समिति गठित की गई है, जिसमें दोनों देशों के अधिकारी होते हैं। यह समिति आमतौर पर वर्ष में तीन बार बैठक करती है और आपात स्थितियों में विशेष बैठकें भी आयोजित की जा सकती हैं।

पश्चिम बंगाल और केंद्र सरकार के बीच विवाद

पश्चिम बंगाल सरकार ने इस संधि पर लंबे समय से विरोध जताया है:

जल संकट की आशंका: राज्य को डर है कि ग्रीष्म ऋतु में जल की कमी से सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक आवश्यकताओं पर असर पड़ेगा।

राज्य से परामर्श नहीं: 1996 की संधि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल की सहमति के बिना की थी, जिससे संघीय ढांचे के उल्लंघन का आरोप लगा।

पर्यावरणीय नुकसान: सुंदरबन और हुगली नदी में जल स्तर घटने से पारिस्थितिकी और मछली पालन प्रभावित हो रहा है।

कोलकाता पोर्ट पर प्रभाव: कम पानी के कारण पोर्ट में गाद जमा हो रही है, जिससे शिपिंग गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कई बार केंद्र सरकार से शिकायत की है कि बांग्लादेश के साथ जल समझौतों में राज्य को शामिल नहीं किया जाता। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर यह भी कहा कि जो भी निर्णय होते हैं, उनसे राज्य की जनता प्रभावित होती है, इसलिए उनकी सहभागिता जरूरी है। उन्होंने फरक्का बैराज को कोलकाता पोर्ट और राज्य की आजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।

2026 के बाद संधि की स्थिति और भारत की नई मांग

अब जब संधि 2026 में समाप्त होने वाली है, भारत सरकार पहले इसे फिर से 30 वर्षों के लिए बढ़ाना चाहती थी, लेकिन हालिया राजनीतिक घटनाओं (जैसे पहलगाम घटना और बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार की आलोचना) के कारण भारत अब संधि को उतनी लंबी अवधि तक बढ़ाने के मूड में नहीं है।

इसके साथ ही, भारत ने यह भी संकेत दिए हैं कि उसे 1 जनवरी से 31 मई के बीच अतिरिक्त 30,000–35,000 क्यूसेक पानी की जरूरत है ताकि:

- गंगा में पर्याप्त बहाव बना रहे,

- गाद की समस्या न हो,

- श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट को पर्याप्त पानी मिले,

- और NTPC जैसे औद्योगिक उपक्रमों को नुकसान न पहुंचे।

बांग्लादेश के लिए गंगा क्यों है अहम?

बांग्लादेश के लिए गंगा का पानी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां की 54 नदियाँ भारत से जुड़ी हैं, जिनमें से 53 नदियाँ भारत से बांग्लादेश की ओर बहती हैं। इन नदियों का पानी वहां की कृषि, उद्योग और पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है। विशेषकर बांग्लादेश के उत्तर और उत्तर-पश्चिम क्षेत्र गंगा के जल पर अत्यधिक निर्भर हैं। भारत की तरह बांग्लादेश भी कृषि पर अत्यधिक निर्भर देश है और इसीलिए गंगा उसके लिए जीवनदायिनी नदी मानी जाती है।

गंगा जल बंटवारा संधि न केवल भारत-बांग्लादेश के संबंधों की धुरी है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय जल-साझाकरण की राजनीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। भविष्य में इसके नवीनीकरण के समय सभी पहलुओं—जलवायु परिवर्तन, राज्य सरकारों की सहमति, गंगा में घटते जल प्रवाह, और अंतरराष्ट्रीय संबंधों—को ध्यान में रखकर एक न्यायसंगत और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ समाधान तैयार करना आवश्यक होगा।