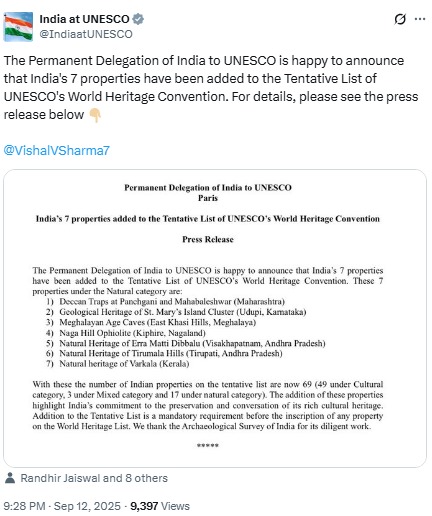

यूनेस्को ने भारत की 7 महत्वपूर्ण संपत्तियों को अपने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल करने की घोषणा की है। इन धरोहरों को “नेचुरल कैटेगरी” (Natural category) के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

यह कदम भारत की समृद्ध भू-वैज्ञानिक और प्राकृतिक विविधता को वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

अस्थायी सूची (Tentative List) में शामिल धरोहरें:

- सेंट मैरी द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक विरासत (उडुपी, कर्नाटक)

- मेघालय युग की गुफाएँ (पूर्वी खासी हिल्स, मेघालय)

- नागा हिल ओफियोलाइट (किफिर, नागालैंड)

- एरा मट्टी डिब्बालु की प्राकृतिक विरासत (विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश)

- तिरुमाला हिल्स की प्राकृतिक विरासत (तिरुपति, आंध्र प्रदेश)

- वर्कला की प्राकृतिक विरासत (केरल)

- पंचगनी और महाबलेश्वर में डेक्कन ट्रैप (महाराष्ट्र)

यूनेस्को की अस्थायी सूची के बारे मे-

यह एक इन्वेंट्री (सूची) है जिसमें किसी देश के वे सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर स्थल शामिल होते हैं जिन्हें भविष्य में UNESCO World Heritage Status के लिए नामित किया जाना है।

साइट्स कैसे जोड़ी जाती हैं?

- देश की पहल: हर देश अपनी Tentative List World Heritage Centre को भेजता है।

- Outstanding Universal Value (OUV): किसी भी स्थल को यह साबित करना होता है कि उसका महत्व पूरी मानवता के लिए असाधारण है।

- पूर्व-प्रस्तुति शर्त: आधिकारिक नामांकन से कम-से-कम एक साल पहले साइट का टेंटेटिव लिस्ट में होना अनिवार्य है।

- समीक्षा और संशोधन: सदस्य देशों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपनी सूची को हर 10 साल में अपडेट करें।

आइए अब जान लेते है इन जोड़ी गयी 7 सूचियो के बारे मे:

1. सेंट मैरी द्वीप ( Mary’s Islands): उडुपी, कर्नाटक

सेंट मैरी द्वीप अरब सागर में, कर्नाटक के उडुपी जिले के मालपे तट के पास स्थित चार छोटे द्वीपों का समूह है। इन द्वीपों के नाम हैं:

- कोकोनट आइलैंड

- नॉर्थ आइलैंड

- दर्या बहादुरगढ़ आइलैंड

- साउथ आइलैंड

इनके बीच स्थित चट्टानों का समूह “मिडल रॉक” भी इसका हिस्सा है।

भूवैज्ञानिक महत्व:

यह द्वीप अपने अद्वितीय कॉलमदार बेसाल्ट (Columnar Basalt Joints) और रियोलाइटिक लावा संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका निर्माण लगभग 85–88 मिलियन वर्ष पहले हुआ था, जब भारत और मेडागास्कर एक-दूसरे से जुड़े हुए थे और बाद में उनका विभाजन हुआ।

यहाँ की प्रमुख चट्टानें हैं:

- सूक्ष्म कणीय (Fine-grained) रियोलाइट और रियोडेसाइट

- ग्रैनोफायरिक बनावट (Granophyric Texture) – जो भारत में सबसे सुंदर और दुर्लभ आग्नेय शैल बनावटों में से एक मानी जाती है।

- इन कॉलमों का व्यास आम तौर पर 20–25 सेंटीमीटर होता है और ये सीधी खड़ी स्थिति में पाए जाते हैं।

राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा:

- 2016 में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग (GSI) ने सेंट मैरी द्वीप को भारत के 34 राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारकों (National Geological Monuments) में शामिल किया।

- यह कर्नाटक के चार भूवैज्ञानिक स्मारकों में से एक है।

- इसका उद्देश्य इन द्वीपों का संरक्षण, रखरखाव और भू-पर्यटन (Geo Tourism) को बढ़ावा देना है।

सेंट मैरी द्वीप (St. Mary’s Islands) का ऐतिहासिक महत्व

- 1498 में वास्को-दा-गामा जब समुद्री मार्ग से भारत पहुँचे, तो सबसे पहले यहीं उतरे थे।

- उन्होंने इस द्वीप पर एक क्रॉस स्थापित किया और इसका नाम “O Padrão de Santa Maria” रखा, जो सेंट मैरी (ईसा मसीह की माता) को समर्पित था।

2. मेघालय युग की गुफाएँ:

पूर्वोत्तर भारत के मेघालय राज्य के शिलांग पठार पर कई अद्भुत गुफाएँ फैली हुई हैं। इन गुफाओं में होलोसीन काल की अनूठी छाप देखने को मिलती है।

गुफाओं की विशेषताएँ:

- ये गुफाएँ मुख्यतः गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों के चूना पत्थर (Limestone) से समृद्ध क्षेत्रों में स्थित हैं।

- यहाँ कम से कम 12 प्रमुख गुफाएँ हैं, जो अपनी स्टैलेक्टाइट्स (stalactites) और स्टैलेग्माइट्स (stalagmites) संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं।

- इनमें से पूर्वी खासी पहाड़ियों की 4 गुफाएँ अपने आकार, भूवैज्ञानिक विशेषताओं और सुगमता के कारण विशेष महत्व रखती हैं।

मावम्लुह गुफा (Mawmluh Cave):

- इस गुफा को वैश्विक स्तर पर विशेष मान्यता मिली है।

- यहाँ पाए गए स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स को होलोसीन श्रृंखला के मेघालयन युग चरण का वैश्विक सीमा स्ट्रैटोटाइप खंड और बिंदु (GSSP) घोषित किया गया।

- यही कारण है कि वर्तमान भूवैज्ञानिक काल (Holocene) के सबसे नवीन चरण को “मेघालयन युग” नाम दिया गया।

मेघालयन युग क्या है?

- मेघालयन एज वर्तमान और सबसे युवा भूवैज्ञानिक युग है, जिसका नाम भारत के मेघालय राज्य से लिया गया है।

- इसकी शुरुआत लगभग 4200 वर्ष पहले मानी जाती है।

- यह युग एक बड़े वैश्विक सूखे से शुरू हुआ, जिसने कई प्राचीन सभ्यताओं को प्रभावित किया।

महत्व:

- मेघालय की गुफाएँ दुनिया की सबसे जटिल गुफा प्रणालियों में गिनी जाती हैं।

- भारत में सबसे अधिक गुफाएँ यहीं पाई जाती हैं।

- इन गुफाओं में मौजूद आइसोटोप साक्ष्य ने अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोस्ट्रेटीग्राफिक चार्ट में संशोधन कर मेघालयन युग को परिभाषित करने में निर्णायक भूमिका निभाई।

- इनमें से कई गुफाएँ अभी भी अन्वेषित (unexplored) हैं और मानव इतिहास व जलवायु परिवर्तन की समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण धरोहर मानी जाती हैं।

एर्र मट्टी डिब्बालु (लाल रेत के टीले)

एर्र मट्टी डिब्बालु आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी तट पर स्थित एक राष्ट्रीय भू-धरोहर स्मारक है। यह लगभग 1,500 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है और अपनी दुर्लभ तटीय भू-आकृतिक संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है।

उत्पत्ति व इतिहास:

- इनका निर्माण लगभग 26 लाख वर्ष पूर्व लेट क्वाटरनरी युग में हुआ था।

- इस दौरान जलवायु परिवर्तन और समुद्र तल के उतार-चढ़ाव की छाप इन संरचनाओं में दर्ज है।

- पहली बार 1886 में ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग ने इसका विवरण प्रस्तुत किया था।

- बाद में 2016 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने इसे राष्ट्रीय भू-धरोहर स्मारक घोषित किया।

मुख्य विशेषताएँ

- एर्र मट्टी डिब्बालु की संरचना रेत, गाद और चिकनी मिट्टी से बनी है। इनका लाल रंग प्राकृतिक ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के कारण है।

- यहाँ डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न और अवसादी परतें देखने को मिलती हैं, जो प्राकृतिक जलवायु अभिलेख का काम करती हैं।

- इस प्रकार की संरचनाएँ केवल श्रीलंका और तमिलनाडु में ही और पाई जाती हैं, जिससे यह स्थल अत्यंत दुर्लभ बनता है।

महत्व: एर्र मट्टी डिब्बालु भूवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह समुद्र तल में हुए बदलावों, मानसून के विकास और क्वाटरनरी भूविज्ञान के अध्ययन के लिए एक प्राकृतिक प्रयोगशाला के रूप में कार्य करते हैं। शैक्षिक और शोध कार्यों में इनका विशेष महत्व है, विशेषकर पैलियोक्लाइमेटोलॉजी और तटीय भू-आकृति विज्ञान के अध्ययन में। साथ ही, यदि सतत प्रबंधन किया जाए तो यह स्थल जियो-टूरिज्म को भी बढ़ावा देने की अपार क्षमता रखता है।

तिरुमला की प्राकृतिक धरोहर

सात पहाड़ियों से घिरा पवित्र स्थल: तिरुमला समुद्र तल से लगभग 3,200 फीट (980 मीटर) की ऊँचाई पर स्थित है और लगभग 26.8 वर्ग किलोमीटर (10.33 वर्ग मील) क्षेत्र में फैला हुआ है।

- यह स्थल पूर्वी घाट की शेषाचलम श्रृंखला की सात चोटियों– शेषाद्रि, नीलाद्रि, गरुड़ाद्रि, अंजनाद्रि, वृषभाद्रि, नारायणाद्रि और वेंकटाद्रि से घिरा हुआ है। श्री वेंकटेश्वर मंदिर सातवीं चोटी वेंकटाद्रि पर स्थित है, जिसे भक्त विशेष रूप से पवित्र मानते हैं।

एपरकियन अनकंफॉर्मिटी: भूवैज्ञानिक धरोहर

तिरुपति-तिरुमला घाट रोड के 21वें किलोमीटर पर एक महत्वपूर्ण भूस्तरीय विच्छेद (Eparchaean Unconformity) दिखाई देता है। यह भूवैज्ञानिक असंगति पृथ्वी के इतिहास की उस अवधि को दर्शाती है जो लगभग 800 मिलियन वर्ष (Ma) का अंतराल समेटे हुए है।

- यह प्रोटेरोज़ोइक नागरी क्वार्टजाइट और आर्कियन ग्रेनाइट को अलग करता है।

- इस असंगति को 2001 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने भारत के 26 “भूवैज्ञानिक स्मारकों” में से एक घोषित किया था।

सिलाथोरनम: प्राकृतिक मेहराब:

- तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर स्थित “सिलाथोरनम” एक अद्वितीय प्राकृतिक मेहराब है।

- यह क्वार्टजाइट चट्टानों से बनी संरचना 8 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊँची है।

- इसका निर्माण मध्य से उच्च प्रोटेरोज़ोइक काल (1600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व) की कडप्पा सुपरग्रुप की चट्टानों में जल और वायु क्षरण की प्रक्रिया से हुआ है।

- यह भूवैज्ञानिक आश्चर्य तिरुमला की प्राकृतिक धरोहर को और भी अद्वितीय बनाता है।

वारकला की अद्वितीय चट्टानें:

केरल के दक्षिण-पश्चिमी तट पर स्थित वारकला अपने अद्वितीय भूवैज्ञानिक गठन और भू-आकृतिक चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है। 7.5 किलोमीटर लंबी यह चट्टानी संरचना अरब सागर के किनारे खड़ी है और मियो-प्लायोसीन युग की वर्कल्ली संरचना (Warkalli Formation) को उजागर करती है।

इन तलछटी चट्टानों की श्रृंखला न केवल अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है, बल्कि क्षेत्र के भूवैज्ञानिक इतिहास की झलक भी दिखाती है। समय के साथ हुए अपरदन (erosion) ने यहाँ एक दुर्लभ और आकर्षक परिदृश्य का निर्माण किया है, जो भारतीय तटीय क्षेत्रों में विरल है।

भूवैज्ञानिक विशेषताएँ और महत्व

- वारकला की चट्टानें स्तरीय दृष्टि से कार्बोनसियस क्ले, लिग्नाइट, और मार्कासाइट की परतों के साथ-साथ विविध रंगों की मिट्टी और बलुआ पत्थरों को प्रकट करती हैं।

- ये सभी परतें प्रीकैम्ब्रियन क्रिस्टलीय शैलों (खोंडालाइट) पर स्थित हैं।

- इन विविध लिथोयूनिट्स की उपस्थिति चट्टानों की सुंदरता को और भी बढ़ा देती है।

वैश्विक महत्व और अनूठापन: वारकला क्लिफ को भूवैज्ञानिक धरोहर स्थल माना जाता है।

- यहाँ भूविविधता से जुड़े कई स्थल मौजूद हैं, जिनमें भारतीय उपमहाद्वीप के मसकारीन पठार से अलगाव के अंतिम अवशेष भी देखे जा सकते हैं।

- इसके अलावा, लेटराइट का निर्माण, तटीय बालू में पाए जाने वाले प्लेसर्स का वितरण और जारोसाइट जैसे खनिजों की उपस्थिति जो मंगल ग्रह के समानांतर (Martian analogue) माने जाते हैं इस स्थल को वैश्विक स्तर पर अद्वितीय बनाते हैं।

साथ ही, इन चट्टानों से निकलने वाले प्राकृतिक झरने इस क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और पर्यटक दृष्टि से महत्ता को और बढ़ा देते हैं।

नागा हिल्स: ओफ़ियोलाइट

नागा हिल्स एक जटिल पर्वत प्रणाली का हिस्सा हैं, जो भारत के नागालैंड राज्य और म्यांमार के सगाइंग क्षेत्र में फैली हुई है। ये अराकान पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं, जिसकी ऊँचाई उत्तर में 12,552 फीट तक पहुँचती है।

नागा हिल्स उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम (NE–SW) दिशा में फैली हुई इंडो-म्यांमार रेंज (IMR) का उत्तरी हिस्सा हैं और यह मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर-पश्चिमी म्यांमार के क्षेत्रों को आच्छादित करती है।

जैव-विविधता

यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बेहद समृद्ध है और यहाँ कई दुर्लभ और विलुप्तप्राय प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इनमें आईयूसीएन की रेड-लिस्ट में शामिल ब्लाइथ्स ट्रैगोफन, डार्क-रंप्ड स्विफ्ट और नागा व्रेन-बैबलर जैसी प्रजातियाँ उल्लेखनीय हैं। इस वजह से नागा हिल्स केवल भूवैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि पारिस्थितिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं।

ओफ़ियोलाइट की विशेषता:

नागा हिल्स अपनी विशेष भूवैज्ञानिक संरचना “ओफ़ियोलाइट” के लिए प्रसिद्ध हैं। ओफ़ियोलाइट समुद्री प्लेट के ऐसे टुकड़े होते हैं, जो महाद्वीपीय प्लेट के किनारों पर धकेल दिए जाते हैं। ये मध्य-महासागरीय रिज पर होने वाली प्रक्रियाओं के महत्वपूर्ण मॉडल प्रस्तुत करते हैं।

- नागा हिल्स का मध्य भाग एक संकीर्ण मेहराबनुमा संरचना के रूप में ओफ़ियोलाइट के लिए जाना जाता है।

राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा: नागालैंड के पुंगरो क्षेत्र में पाए जाने वाले नागा ओफ़ियोलाइट्स को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) ने राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक (National Geological Monument) घोषित किया है।

महाबलेश्वर और पंचगनी के डेक्कन ट्रैप्स:

महाबलेश्वर और पंचगनी का डेक्कन ट्रैप क्षेत्र विश्व की सबसे बड़ी सतत ज्वालामुखीय संरचनाओं में से एक है। यह क्षेत्र वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ लगभग 2,000 मीटर मोटी लावा परतें संरक्षित हैं।

- इन परतों में लाल रंग की मौसम-जनित परतें, जिन्हें रेड बोल्स कहा जाता है, स्पष्ट रूप से ज्वालामुखीय प्रवाह की सीमाएँ दर्शाती हैं।

- यह विशेषता इस क्षेत्र को भूवैज्ञानिक दृष्टि से वैश्विक स्तर पर अद्वितीय बनाती है।

भौगोलिक परिदृश्य और जैव-विविधता: महाबलेश्वर पठार पश्चिमी घाट के कोयना वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। यहाँ की ऊँची पहाड़ियाँ और लावा से बनी चट्टानें एक नाटकीय और अद्भुत भू-आकृतिक दृश्य प्रस्तुत करती हैं।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व:

- महाबलेश्वर समुद्र तल से 1,400 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और ब्रिटिश शासन के दौरान यह बॉम्बे प्रांत की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। वहीं पंचगनी, जो महाबलेश्वर से लगभग 19 किमी दूर और 1,293 मीटर की ऊँचाई पर है, एक विशाल ज्वालामुखीय पठार का प्रतिनिधित्व करता है।

- दोनों ही क्षेत्र डेक्कन ट्रैप्स की व्यापक श्रृंखला का हिस्सा हैं और अपनी प्राकृतिक व ऐतिहासिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध हैं।

UNESCO विश्व धरोहर स्थलों के बारे में:

यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल वे स्मारक, क्षेत्र या प्राकृतिक स्थान हैं जिन्हें सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या प्राकृतिक दृष्टि से अद्वितीय और अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इन स्थलों को यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय संधि के तहत संरक्षित किया जाता है।

- इनमें प्राचीन अवशेष, स्मारक, इमारतें, शहर, वन, पर्वत और प्राकृतिक क्षेत्र शामिल हो सकते हैं, जो संपूर्ण मानवता की साझा धरोहर का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- जुलाई 2025 तक, दुनिया के 168 देशों में कुल 1,223 विश्व धरोहर स्थल शामिल किए जा चुके हैं।

- इनमें से हर स्थल को उसकी असाधारण सार्वभौमिक महत्ता के आधार पर चुना जाता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित किया जाता है।

भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल (2025 तक):

भारत में कुल 44 विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं (जुलाई 2025 तक), जिनमें-

- 36 सांस्कृतिक स्थल

- 7 प्राकृतिक स्थल

- 1 मिश्रित प्रकार का स्थल

भारत, विश्व धरोहर स्थलों की संख्या के मामले में दुनिया में छठे स्थान पर है।

निष्कर्ष: भारत की 7 प्राकृतिक धरोहरों का यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में शामिल होना, देश की भूवैज्ञानिक धरोहरों की वैश्विक पहचान और उनके संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

what a article i have search it but did not get any where…….finally what i want i get…thank you ankit sir

Unesco क्या है