ईरान ने अपनी राष्ट्रीय मुद्रा रियाल से चार शून्य हटाने का निर्णय लिया है। बढ़ती महँगाई और रियाल के तेजी से घटते मूल्य से निपटने के उद्देश्य से उठाया गया यह कदम देश की आर्थिक व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाने वाला माना जा रहा है। संसद से मंज़ूरी मिलने के बाद इस सुधार के तहत 10,000 पुराने रियाल की कीमत अब 1 नए रियाल के बराबर होगी, जिससे वित्तीय लेन-देन और दैनिक हिसाब-किताब को सरल बनाने में मदद मिलेगी।

प्रस्ताव 144 पक्ष में, 108 विरोध में और 3 अनुपस्थित मतों के साथ पारित हुआ। यह फैसला लंबे समय से जारी मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन के बीच अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

लंबे समय से चल रही थी करेंसी सुधार योजना:

ईरान में रियाल से चार शून्य हटाने की योजना पर काम 2019 से शुरू हुआ था। इसे तीन अलग-अलग सरकारों और संसदीय कार्यकालों में चर्चा और कई संशोधनों के बाद अंतिम रूप दिया गया। शुरुआती प्रस्ताव में मुद्रा का नाम “तोमान” रखने की बात थी, लेकिन ताज़ा संस्करण में रियाल को ही आधिकारिक मुद्रा बनाए रखा गया है।

ईरान के केंद्रीय बैंक के गवर्नर मोहम्मद रज़ा फर्ज़ीन के अनुसार, यह बदलाव जनता की रोज़मर्रा की प्रथाओं के अनुरूप है, क्योंकि लोग पहले से ही तोमान (10,000 रियाल) में मूल्य बताते हैं। नए नियमों के तहत, संक्रमण अवधि पूरी होने के बाद सभी वित्तीय लेन-देन और देनदारियां नए रियाल में निपटाई जाएंगी।

चरणबद्ध तरीके से लागू होगा करेंसी परिवर्तन:

सरकार का यह फैसला अचानक लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे एक सुनियोजित और चरणबद्ध योजना के तहत अमल में लाया जाएगा। इसके लिए तीन साल की संक्रमण अवधि तय की गई है, जिसके दौरान पुराने और नए दोनों नोट बाजार में साथ-साथ चलेंगे।

इस अवधि में कोई भी व्यक्ति या संस्था पुराने नोट लेने से इनकार नहीं कर सकेगी। बैंक धीरे–धीरे पुराने नोटों को वापस लेकर नए नोट जारी करेंगे, ताकि आम जनता और बाजार को किसी प्रकार की असुविधा न हो और मुद्रा परिवर्तन की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके।

सुधार योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

- लेन-देन को आसान बनाना: बड़े अंकों के उपयोग से होने वाली जटिलताओं और असुविधा को कम करना।

- लागत में कमी: बड़े मूल्यवर्ग के नोटों की छपाई और प्रबंधन पर होने वाले खर्च को घटाना।

- वित्तीय प्रक्रियाओं को सुगम बनाना: डिजिटल भुगतान और बैंकिंग प्रणाली में जटिलताओं को कम करना।

- मुद्रा के अवमूल्यन से निपटना: लगातार बढ़ती मुद्रास्फीति और रियाल के मूल्य में गिरावट की समस्या से निपटना।

इसके तहत 10,000 पुराने रियाल = 1 नया रियाल माना जाएगा। इसका सीधा लाभ यह होगा कि नोटों की गिनती आसान होगी, लेखा-जोखा सरल होगा और लेन-देन में लगने वाला समय घटेगा।

ईरान ने क्यों लिया यह फैसला?

- महंगाई और मुद्रा अवमूल्यन: लगातार बढ़ती महंगाई के कारण रियाल की कीमत बहुत कम हो गई थी। लोग 10,000 या 1,00,000 रियाल के नोट लेकर भी छोटी-मोटी चीजें खरीद रहे थे।

- लेन-देन में दिक्कतें: कीमतों में ज़्यादा शून्य होने से रोजमर्रा का हिसाब-किताब करना मुश्किल हो गया था। छोटी खरीद के लिए भी बड़ी गड्डियों में नकद देना पड़ता था, जिससे आर्थिक लेन-देन में अव्यवस्था हो रही थी।

- मुद्रा की विश्वसनीयता और सम्मान पुनः स्थापित करना: सरकार चाहती है कि मुद्रा के मूल्य और उसके प्रति लोगों के भरोसे को फिर से मज़बूत किया जाए।

- लागत में कमी: बड़े मूल्यवर्ग के नोट छापने और संभालने में ज़्यादा खर्च होता है, जबकि छोटे नंबर्स से प्रिंटिंग और लॉजिस्टिक्स सस्ती हो जाएगी।

- वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार: यह कदम रियाल की स्थिति को अन्य विदेशी मुद्राओं के मुकाबले सुधारने का प्रयास भी है, जिसका असर अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है।

ईरान में मुद्रास्फीति दर बढ़कर 37.5% हुई, गरीब और अमीर के बीच अंतर बढ़ा:

ईरान की वार्षिक मुद्रास्फीति दर गर्मियों के अंतिम महीने (23 अगस्त–22 सितंबर) में बढ़कर 37.5% हो गई, जो पिछले महीने की तुलना में 1.2 प्रतिशत अंक अधिक है। सांख्यिकी केंद्र के अनुसार, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) 384.6 पर पहुंच गया, जो महीने-दर-महीने 3.8% की वृद्धि दर्शाता है।

- वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति 3% रही, यानी परिवारों को पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में समान वस्तुओं और सेवाओं के लिए लगभग 45% अधिक भुगतान करना पड़ा।

- घरों के लिए मासिक मुद्रास्फीति दर 8% रही, जिसमें खाद्य पदार्थ, पेय और तंबाकू की कीमतों में 5.2% और गैर-खाद्य वस्तुओं व सेवाओं में 3.0% की वृद्धि दर्ज की गई।

- आय वर्ग के अनुसार, वार्षिक मुद्रास्फीति दर सबसे अमीर 10% के लिए 8% और सबसे गरीब 10% के लिए 38.4% रही। अमीर और गरीब वर्ग के बीच मुद्रास्फीति का अंतर बढ़कर 1.6 प्रतिशत अंक हो गया, जो पिछले महीने 1.0 प्रतिशत अंक था।

IMF ने ईरान की मुद्रास्फीति अनुमान बढ़ाया:

ईरान में लगातार बढ़ती कीमतों के बीच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने 2025 के लिए अपनी मुद्रास्फीति अनुमान को 37% से बढ़ाकर 43% से अधिक कर दिया है।

इस वृद्धि के कारण ईरान अब दुनिया में मुद्रास्फीति में तीसरे स्थान पर है, जिसमें पहले दो स्थान वेनेज़ुएला और सूडान के पास हैं।

मुद्रास्फीति बढ़ने के प्रमुख कारणों में शामिल हैं:

- रियाल का अवमूल्यन

- विदेशी भंडार तक सीमित पहुंच

- घरेलू अत्यधिक उधारी

- प्रतिबंधों के तहत बढ़ती आयात लागत

मुद्रा अवमूल्यन से ईरान की अर्थव्यवस्था सिकुड़ी, जीडीपी में बड़ी गिरावट?

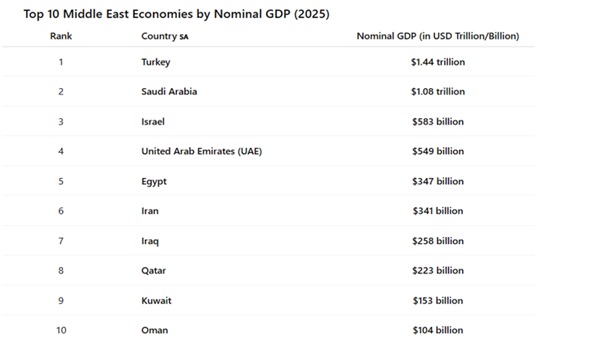

IMF की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान का सकल नाममात्र जीडीपी (Nominal GDP), जो अर्थव्यवस्था का वैश्विक स्तर पर आकार दर्शाता है, 2024 में $401 बिलियन से घटकर 2025 में $341 बिलियन हो जाएगा।

इस भारी गिरावट का मुख्य कारण रियाल की गिरावट है, जिसने 2024 में अपनी आधी कीमत खो दी। घरेलू मुद्रास्फीति के हिसाब से वास्तविक जीडीपी अपेक्षाकृत स्थिर दिखाई देती है, लेकिन डॉलर में मापा जाए तो अर्थव्यवस्था में तीव्र संकुचन स्पष्ट है।

2000 के बाद से ईरान की स्थिति बदली:

2000 में ईरान की अर्थव्यवस्था संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की और सऊदी अरब से बड़ी थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। वर्तमान में ये तीनों देश ईरान से आगे निकल गए हैं, और खासकर तुर्की और सऊदी अरब की जीडीपी ईरान की तुलना में तीन गुना से अधिक हो गई है।

ईरान का व्यापार अधिशेष (trade surplus) भी घट रहा है:

IMF की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान का कुल निर्यात (तेल के अलावा वस्तुएँ और सेवाएँ) इस साल 16% घटकर $100 बिलियन रह जाएगा। वहीं, आयात अनुमानित रूप से 10% घटकर $98 बिलियन होगी, जिससे व्यापार अधिशेष केवल $2 बिलियन रह जाएगा, जबकि पिछली साल यह $10 बिलियन था।

हालांकि हाल के वर्षों में ईरान ने व्यापार अधिशेष दर्ज किया है, फिर भी पूंजी पलायन (Capital Flight) चिंताजनक रूप से उच्च है। ईरान का केंद्रीय बैंक अनुमानित करता है कि 2024 के अंतिम नौ महीनों में $14 बिलियन देश से बाहर गए, जो पिछले साल $20 बिलियन के अतिरिक्त है।

ईरान के विदेशी संबंध और व्यापार पर पाबंदियों का असर:

ईरान के व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं, मुख्य रूप से उसके परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों को लेकर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण। हालाँकि, ईरान अब चीन और रूस जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करके विदेश नीति में विविधता ला रहा है। अंतरराष्ट्रीय पाबंदियों ने विदेशी मुद्रा की कमी और आर्थिक दबाव बढ़ा दिया है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई और रियाल का मूल्य गिरा।

ईरान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध:

ईरान पर कई देशों और संगठनों ने प्रतिबंध लगाए हैं, जो मुख्य रूप से उसके परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय गतिविधियों से जुड़े हैं। प्रमुख प्रतिबंधक हैं:

- संयुक्त राष्ट्र (UN): सितंबर 2025 में ‘स्नैपबैक’ तंत्र के तहत हथियारों के निर्यात और परमाणु कार्यक्रम से संबंधित अन्य पाबंदियाँ फिर से लागू की गईं।

- संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस): 1979 से ईरान पर लगातार आर्थिक प्रतिबंध, विशेषकर तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल व्यापार पर।

- यूरोपीय संघ (EU): ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हवाला देते हुए स्टील और अन्य धातुओं के व्यापार पर प्रतिबंध।

- यूनाइटेड किंगडम (यूके): ईयू के समान ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े कई प्रतिबंध।

- इज़राइल, ऑस्ट्रेलिया और जापान: इन देशों ने भी ईरान पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए हैं।

इन प्रतिबंधों के कारण ईरान की अंतरराष्ट्रीय व्यापार गतिविधियाँ सीमित हुई हैं और विदेशी मुद्रा की कमी बढ़ गई है।

अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाए:

अमेरिका ने ईरान के एटमी प्रोग्राम और सुरक्षा चिंताओं के चलते कई आर्थिक और व्यापारिक प्रतिबंध लागू किए हैं। ट्रम्प प्रशासन ने इसके तहत ‘मैक्सिमम प्रेशर’ नीति अपनाई, जिसमें तेल निर्यात, बैंकिंग और शिपिंग पर कड़े कदम शामिल थे। ईरानी तेल खरीदने वाली कंपनियों को भी दंडित किया गया।

अमेरिकी प्रतिबंधों का दायरा:

- ईरानी सरकार के संपत्तियों को अमेरिका में ब्लॉक करना।

- ईरान के साथ लगभग सभी अमेरिकी व्यापार पर प्रतिबंध।

- विदेशी सहायता और हथियार बिक्री पर रोक।

- ईरान के ऊर्जा क्षेत्र, जिसमें विदेशी निवेश और तेल खरीद-बिक्री शामिल है।

- वित्तीय क्षेत्र, विशेषकर केंद्रीय बैंक।

- अन्य आर्थिक क्षेत्र जैसे शिपिंग, निर्माण, खनन, वस्त्र, ऑटोमोबाइल और निर्माण उद्योग, और इनसे जुड़ी कंपनियाँ।

- हथियार व्यापार में ईरान से या ईरान के लिए लेन-देन पर प्रतिबंध।

- ईरानी सुप्रीम लीडर और IRGC सहित सरकारी संस्थाओं के लेन-देन और समर्थन पर रोक।

अमेरिका ईरान के साथ परमाणु समझौते पर क्यों बातचीत कर रहा है?

अमेरिका, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तहत, ईरान के साथ एक नया परमाणु समझौता करने की कोशिश कर रहा है, जो 2015 के JCPOA समझौते से आगे बढ़कर होगा। इसका मुख्य उद्देश्य मध्य पूर्व में तनाव कम करना, विशेष रूप से ईरान और इज़राइल के बीच विवाद को नियंत्रित करना और क्षेत्रीय संघर्ष को रोकना है।

इज़राइल, ईरान के प्रति बेहद संदेहशील है और चाहता है कि कोई भी भविष्य का समझौता ईरान की परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को पूरी तरह समाप्त करे। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, “ईरान के साथ समझौता केवल तभी स्वीकार्य है जब परमाणु स्थल अमेरिकी निगरानी में नष्ट किए जाएँ। अन्यथा, सैन्य विकल्प ही एकमात्र विकल्प है।”

संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान दोनों ही सावधानीपूर्वक बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका द्वारा मूल JCPOA से हटने और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाने के बाद दोनों देशों के बीच गहरी अविश्वास की स्थिति बनी हुई है।

अमेरिका का आरोप: ईरानी तेल बिक्री का इस्तेमाल आतंकवादी संगठनों और हथियारों को मजबूत करने में:

अमेरिका का कहना है कि ईरानी तेल की बिक्री से होने वाली आय सीधे या परोक्ष रूप से इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स क़ुद्स फोर्स (IRGC‑QF) और रक्षा एवं सशस्त्र बल रसद मंत्रालय (MODAFL) तक पहुँचती है। इन धनराशियों का उपयोग क्षेत्रीय आतंकवादी प्रॉक्सी बलों का समर्थन करने और शक्तिशाली हथियार खरीदने में किया जाता है, जिससे अमेरिकी सेना और उसके सहयोगियों के लिए सुरक्षा खतरा पैदा होता है।

ईरान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से तेल निर्यात पर निर्भर:

ईरान की अर्थव्यवस्था बड़ी हद तक तेल निर्यात पर निर्भर है। 2024 में देश का कुल निर्यात करीब 22.18 बिलियन डॉलर था, जिसमें तेल और पेट्रोकेमिकल्स का प्रमुख हिस्सा था, जबकि आयात 34.65 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जिससे 12.47 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा उत्पन्न हुआ। 2025 में तेल निर्यात में कमी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों के चलते यह घाटा और बढ़कर लगभग 15 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया।

ईरान के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में चीन, तुर्की, UAE और इराक शामिल हैं, जिसमें चीन को निर्यात का 90% हिस्सा जाता है। ईरान ने INSTC कॉरिडोर और चीन के नए ट्रांजिट रूट्स के जरिए पड़ोसी देशों और यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ व्यापार बढ़ाने की कोशिश की है।

अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में ईरानी तेल कंपनियां:

नेशनल ईरानी ऑयल कंपनी (NIOC): यह मुख्य सरकारी तेल और गैस कंपनी कई वर्षों से अमेरिकी प्रतिबंधों के तहत है। प्रतिबंध कंपनी की आय को लक्षित करते हैं, जो सैन्य और परमाणु कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल होती है।

अन्य सरकारी इकाइयाँ: अमेरिकी प्रतिबंध अन्य संबंधित संगठनों पर भी लागू हैं, जैसे इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC), जो तेल क्षेत्र में शामिल हैं।

“शैडो फ़्लीट” पर लक्षित प्रतिबंध: अमेरिका ईरान की तेल बिक्री की वैधता को मान्यता नहीं देता, इसलिए 2025 में विशेष रूप से उन कंपनियों, व्यक्तियों और जहाज़ों को निशाना बनाया गया जो ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के निर्यात में मदद करते हैं। प्रमुख कार्रवाईयां:

- अगस्त 2025: ग्रीक शिपिंग कंपनी और कई जहाज़ों और कंपनियों पर प्रतिबंध।

- सितंबर 2025: हांगकांग और UAE में आधारित व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध।

- फ़रवरी 2025: 22 व्यक्ति और 13 जहाज़ों पर प्रतिबंध, जिनका नेटवर्क चीन, भारत और UAE में था।

- सितंबर 2024: ईरानी तेल की इराक के माध्यम से तस्करी में शामिल नेटवर्क पर प्रतिबंध।

विदेशी सहयोगियों पर व्यापक प्रतिबंध: अमेरिका उन विदेशी कंपनियों और व्यक्तियों को भी निशाना बनाता है जो ईरान के तेल व्यापार में मदद करते हैं।

- भारत: जुलाई 2025 में छह भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध, जो 220 मिलियन डॉलर के ईरानी पेट्रोकेमिकल आयात में शामिल थीं।

- चीन-संबंधित कंपनियां: मई 2025 में लगभग दो दर्जन कंपनियों, जिनमें चीन-संबंधित और सिंगापुर स्थित कंपनियां शामिल थीं, पर प्रतिबंध।

करेंसी बदलाव के अन्य उदाहरण:

- वेनेजुएला: लगातार उच्च महंगाई और आर्थिक-सामाजिक संकट के कारण बोलिवर से कई बार जीरो हटाए गए, लेकिन महंगाई अभी भी उच्च है।

- तुर्की: 2005 में पुराने तुर्की लीरा से 6 शून्य हटाकर नया लीरा पेश किया गया। उद्देश्य लेन-देन आसान बनाना और मुद्रा की छवि सुधारना था।

- ब्राजील: 1990 के दशक में अत्यधिक मुद्रास्फीति के बाद क्रूजिएरो से नए क्रूजिएरो में शून्य हटाए गए।

- जिम्बाब्वे: 2000 के दशक में चरम महंगाई के कारण कई बार जिम्बाब्वे डॉलर से शून्य हटाए गए; विदेशी मुद्रा का भी उपयोग करना पड़ा।

निष्कर्ष:

ईरान द्वारा रियाल से चार शून्य हटाना लेन-देन आसान और प्रशासनिक खर्च कम करने में मदद करेगा, लेकिन महँगाई और रियाल की वास्तविक क्रय शक्ति पर इसका प्रभाव सीमित रहेगा। वहीं, अमेरिकी और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों ने विदेशी मुद्रा प्रवाह और तेल निर्यात को रोककर अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ा दिया है। अब यह देखना होगा कि ईरान अपनी नीतियों में किस तरह बदलाव लाकर देश की आर्थिक स्थिति को स्थिर रखता है।