भारत से अंटार्कटिका के लिए 2 अक्टूबर को रूसी IL-76 कार्गो विमान अंटार्कटिका के लिए रवाना हुआ, जिसमें बड़े वैज्ञानिक उपकरण और दवाइयां थे ताकि वायुमंडलीय और जलवायु परिवर्तन की निगरानी की जा सके। यह भारत और अंटार्कटिका के बीच पहला प्रत्यक्ष एयर कार्गो मिशन है, जिसे ड्रोनिंग माउड लैंड एयर नेटवर्क (DROMLAN) के सहयोग से संपन्न किया गया।

विमान ने भारतीय शोधकर्ताओं के लिए 18 टन उपकरण, दवाइयां, राशन और आवश्यक आपूर्ति पहुंचाई, जो भारतीय अनुसंधान केंद्र भारती और मैत्री में तैनात हैं। यह विमान आमतौर पर सेना, जिसमें भारतीय सेना भी शामिल है, के लिए कार्गो ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे गोवा के मनोहर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, मोपा के मार्ग से भेजा गया। इस मिशन से समुद्री रास्ते पर निर्भरता कम हो गई, जो धीमा और चुनौतीपूर्ण होता है।

भारत ने अंटार्कटिका अनुसंधान के लिए समुद्री मार्ग की बजाय वायु मार्ग अपनाया:

भारत 1981 से अंटार्कटिका में वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहा है। इन वर्षों में, अनुसंधान दल और उनके उपकरण अक्सर जहाजों के जरिए अंटार्कटिका भेजे जाते थे, जो कई बार अन्य देशों द्वारा संचालित होते थे। चूंकि वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए उपकरण और गियर सामान्य कार्गो की तुलना में उच्च गुणवत्ता और विशेष प्रकार के होते हैं, इसलिए समुद्री मार्ग को ऑपरेशनल लागत और भारी लोड उठाने की क्षमता के कारण चुना गया था।

हालांकि, हाल के समय में बदलते भू-राजनीतिक हालात, अनुमति और शिपमेंट मंजूरी में लंबा इंतजार, और समुद्री मार्ग से भरोसेमंद शिपमेंट सेवाओं की कमी जैसी समस्याएं गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च (NCPOR) के लिए चिंता का कारण बनीं। NCPOR भारत की अंटार्कटिक और आर्कटिक वैज्ञानिक अभियानों को आयोजित करने वाली प्रमुख एजेंसी है।

सप्लाई चेन में हुई गड़बड़ी के कारण देरी:

“कोविड-19 महामारी और उसके बाद सप्लाई चेन में हुई गड़बड़ी के कारण, हमारी वैज्ञानिक सामग्रियों की अंटार्कटिका तक पहुँच में असहनीय देरी हो रही थी। इसके चलते शोधकर्ताओं को अपने उपकरणों के आने का इंतजार करना पड़ता, जिससे मिशन का पूरा उद्देश्य प्रभावित होता।

भारत के ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान का केंद्र (NCPOR) के बारे मे:

राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागरीय अनुसंधान केंद्र (NCPOR) भारत का प्रमुख संस्थान है जो आर्कटिक, अंटार्कटिका, दक्षिणी महासागर और गहरे समुद्र के अध्ययन में सक्रिय है। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्था है और गोवा के वास्को द गामा में मुख्यालय है।

इतिहास और संगठन:

- स्थापना: 25 मई 1998 (मूल नाम NCAOR)।

- वित्त पोषण: पूरी तरह से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा।

- शैक्षणिक सहयोग: गोवा और मैंगलोर विश्वविद्यालयों के साथ डॉक्टोरल अनुसंधान।

- संचालन परिषद: सचिव, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, अध्यक्ष।

मुख्य भूमिकाएँ और गतिविधियाँ:

- भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम: अंटार्कटिका में स्थायी शोध स्टेशनों, मैत्री और भारती, का संचालन।

- आर्कटिक और हिमालय अनुसंधान: आर्कटिक बेस हिमाध्र और हिमालयी स्टेशनों में अनुसंधान।

- डीप ओशन मिशन: भारतीय महासागर में गहरे समुद्र के खनिज और हाइड्रोथर्मल सिस्टम का अध्ययन।

- ध्रुवीय विज्ञान और क्रायोस्फीयर अध्ययन: बर्फ, समुद्री-जमाव, सूक्ष्मजीव विविधता और जलवायु परिवर्तन का अध्ययन।

- महासागर विज्ञान अनुसंधान: भारत के क्षेत्रीय जलक्षेत्र और आसपास के महासागर का व्यवस्थित भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण।

- शोध पोत प्रबंधन: ORV सागर कन्या समेत शोध पोतों का संचालन।

आईएल-76 ब्लू आइस रनवे पर उतरने में सक्षम:

रूसी कार्गो विमान आईएल-76 को ड्रोनिंग मॉड लैंड एयर नेटवर्क (DROMLAN) के जरिए संचालित किया जा रहा है। यह विमान गोवा से उड़ान भरकर दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन होते हुए अंटार्कटिका पहुंचेगा। आईएल-76 खास तौर पर ब्लू आइस रनवे पर उतरने में सक्षम है, जो केवल अक्टूबर से मार्च के बीच खुले रहते हैं। अंटार्कटिका में सीमित एयर ट्रैफिक और मौसम के कारण उड़ानें अनुभवी पायलटों द्वारा संचालित की जाती हैं।

आईल्यूशिन आईएल -76 के बारे मे:

आईल्यूशिन आईएल 76, जिसे NATO रिपोर्टिंग नाम “Candid” से जाना जाता है, सोवियत संघ में डिज़ाइन किया गया एक बहु-इंजन रणनीतिक विमान है। यह दशकों से सैन्य परिवहन, वाणिज्यिक कार्गो और चुनौतीपूर्ण वातावरण में विशेष मिशनों के लिए इस्तेमाल होता रहा है।

मुख्य विशेषताएँ:

- डिज़ाइन: उच्च-विंग विमान, चार टर्बोफैन इंजन, T-टेल और मजबूत लैंडिंग गियर, जो छोटे और बिना पक्के रनवे से संचालन योग्य बनाता है।

- पेलोड और कार्गो हैंडलिंग: भारी पेलोड ले जाने में सक्षम, कुछ संस्करण 40 टन से अधिक का कार्गो भी उठा सकते हैं। आंतरिक विंच और रियर रैंप से लोडिंग और अनलोडिंग आसान होती है।

- क्षमता: बड़े कार्गो, सैन्य उपकरण और व्यक्तियों के परिवहन की क्षमता; 145 पैराट्रूपर्स तक ले जा सकता है।

- संचालन क्षमता: मूल रूप से साइबेरिया के कठिन मौसम के लिए डिज़ाइन किया गया, चरम मौसम में संचालन योग्य। कुछ संस्करणों में अंटार्कटिका के “ब्लू आइस” रनवे पर उतरने की विशेष क्षमता है।

अंटार्कटिका मे भारत के अनुसंधान केंद्र:

अंटार्कटिका में भारत के दो स्थायी अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारती हैं। भारत के पहले अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983-84 में हुई थी, जो अब बर्फ में दब जाने के कारण एक आपूर्ति आधार के रूप में प्रयोग हो रहा है। मैत्री की स्थापना 1988 में हुई थी, और भारती को मार्च 2012 से स्थापित किया गया है और यह एक अत्याधुनिक सुविधा है।

भारत के अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र:

- दक्षिण गंगोत्री: यह भारत का पहला अंटार्कटिक अनुसंधान केंद्र था, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। यह अब बर्फ में डूब जाने के कारण कार्यशील नहीं है और इसका उपयोग आपूर्ति आधार के रूप में होता है।

- मैत्री: यह भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र है, जिसकी स्थापना 1989 में हुई थी। यह पूर्वी अंटार्कटिका के शिरमाकर ओएसिस में स्थित एक चट्टानी क्षेत्र पर स्थापित है। इसके आसपास प्रियदर्शिनी झील भी है, जो मीठे पानी का स्रोत है।

- भारती: यह भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र है और 2012 में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में आधुनिक रूप दिया गया। भारती लार्समैन हिल्स के पास स्थित है और जलवायु परिवर्तन व पर्यावरणीय अध्ययन के लिए बनाया गया एक अत्याधुनिक केंद्र है

अंटार्कटिक संधि (Antarctic Treaty):

अंटार्कटिक संधि की शुरुआत वर्ष 1959 में हुई थी, जब अंतर्राष्ट्रीय भूभौतिकीय वर्ष (1957-58) के दौरान अंटार्कटिक अनुसंधान में सक्रिय 12 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। वर्तमान में भारत (1983 में शामिल) सहित कुल 57 देश इसके सदस्य हैं।

प्रमुख प्रावधान:

- शांतिपूर्ण उपयोग: अंटार्कटिक केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए समर्पित है (अनुच्छेद I)।

- वैज्ञानिक सहयोग: वैज्ञानिक अन्वेषण और सहयोग की स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया जाता है (अनुच्छेद II)।

सूचना साझेदारी: वैज्ञानिक अवलोकनों और निष्कर्षों का आदान-प्रदान किया जाना चाहिए और उन्हें त्वरित रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए (अनुच्छेद III)।

भारत 2029 तक अंटार्कटिका में नई अनुसंधान स्टेशन बनाने की योजना:

सरकार के अनुसार, भारत ने अंटार्कटिका में अपने नए अनुसंधान स्टेशन के लिए स्थल तय कर लिया है और प्रारंभिक स्थलाकृतिक सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। नई स्टेशन का निर्माण जनवरी 2029 तक पूरा होने की उम्मीद है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES) के सचिव एम. रविचंद्रन ने हाल ही मे कहा था की “मैत्री अनुसंधान स्टेशन, जो 1989 में स्थापित किया गया था, अब पुराना हो गया है। अब हम अपनी शोध टीमों के लिए एक नया स्टेशन बनाना चाहते हैं।

भारत के लिए अंटार्कटिक अन्वेषण का महत्त्व:

- ऊर्जा और खनिज संसाधनों की खोज: भारत की बढ़ती ऊर्जा और खनिज मांग को ध्यान में रखते हुए, अंटार्कटिक में संवहनीय संसाधन अन्वेषण (अंटार्कटिक संधि प्रणाली के नियमों के अधीन) देश की दीर्घकालिक संसाधन सुरक्षा में योगदान कर सकता है।

- जलवायु परिवर्तन अनुसंधान: अंटार्कटिक जलवायु प्रणालियों में बदलाव का अध्ययन भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी भौगोलिक स्थिति (हिमालय और हिंद महासागर) इसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

- अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए परीक्षण स्थल: अंटार्कटिक की अनूठी अवस्थिति और कठोर परिस्थितियाँ भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों, जैसे लैंडर, रॉकेट और रिमोट सेंसिंग प्रणालियों के लिए आदर्श परीक्षण स्थल प्रदान करती हैं। यहाँ किए गए पर्यावरण-अनुकूल परीक्षण भविष्य के मिशनों में तकनीकी सुधार में मदद कर सकते हैं।

- समुद्री और ध्रुवीय क्षमताओं का विकास: अंटार्कटिक में लॉजिस्टिक्स और परिचालन में भागीदारी से भारत की समुद्री क्षमताएँ मजबूत होंगी, जिसमें बर्फीले जल में नौवहन और आइसब्रेकर जहाजों का विकास शामिल है। इससे हिंद महासागर क्षेत्र और उससे परे रणनीतिक हितों को भी बढ़ावा मिलेगा।

- जैव-पूर्वेक्षण के अवसर: अंटार्कटिक के अनूठे पारिस्थितिकी तंत्र में नए सूक्ष्मजीव, एंजाइम और जैव-सक्रिय यौगिक पाए जा सकते हैं, जिनका उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, जैव-प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्रों में किया जा सकता है। यह भारतीय जैव-अर्थव्यवस्था के लिए नए अवसर खोलता है।

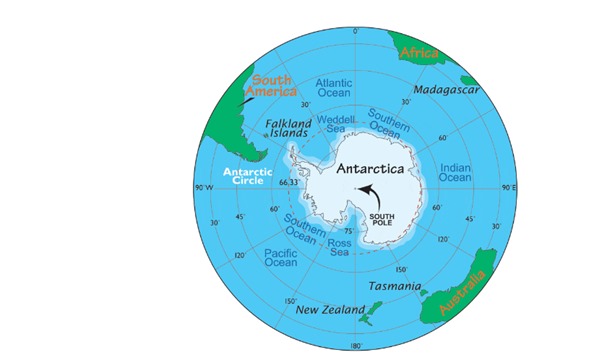

अंटार्कटिका के बारे मे:

अंटार्कटिका पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप है, जो अपने अत्यधिक ठंडे मौसम, शुष्कता और तेज़ हवाओं के लिए जाना जाता है। इसका लगभग 98% क्षेत्र बर्फ की मोटी चादर से ढंका है, जिसमें विश्व के 70% मीठे पानी का भंडार है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए सुरक्षित क्षेत्र है और यहाँ कोई स्थायी मानव आबादी नहीं रहती।

भूगोल और जलवायु:

- बर्फ का रेगिस्तान: अंटार्कटिका को बर्फ से ढका होने के बावजूद तकनीकी रूप से एक ध्रुवीय रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि यहाँ वर्षा बहुत कम होती है।

- उच्चतम और सबसे ठंडा: यह सबसे ऊँचा महाद्वीप है, जिसकी औसत ऊँचाई 2,200 मीटर है, और यहाँ पृथ्वी पर सबसे कम तापमान −89.2∘C दर्ज किया गया।

- विभाजित महाद्वीप: ट्रांसअंटार्कटिक पर्वत श्रृंखला महाद्वीप को पूर्व और पश्चिम अंटार्कटिका में विभाजित करती है, जिनमें अलग-अलग भौगोलिक विशेषताएँ हैं।

- विशेष प्रकाश चक्र: दक्षिणी ध्रुव पर स्थित होने के कारण, अंटार्कटिका में गर्मियों में लगातार दिन होता है और सर्दियों में लगभग पूर्ण अंधकार रहता है।

वन्यजीवन:

- समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र: महाद्वीप के आसपास के पानी में जीवन बहुत समृद्ध है। अंटार्कटिक क्रिल व्हेल, सील, पेंगुइन और मछलियों के लिए एक प्रमुख खाद्य स्रोत है।

- प्रसिद्ध जानवर: महत्वपूर्ण प्रजातियों में एम्परर और एडेली पेंगुइन, लेपर्ड सील और विभिन्न प्रकार की व्हेल शामिल हैं।

- कोई सरीसृप नहीं: अत्यधिक ठंड के कारण अंटार्कटिका अकेला महाद्वीप है जहाँ सरीसृप नहीं पाए जाते।

निष्कर्ष:

भारत ने पहली बार अंटार्कटिका तक वायु मार्ग से माल भेजा, रूस के IL-76 विमान की मदद से। इससे आपूर्ति समय में उल्लेखनीय कमी आई और शोध कार्यों में गति बढ़ी, जो देश के अंटार्कटिक मिशन के लिए एक नया मील का पत्थर साबित हो सकता है।