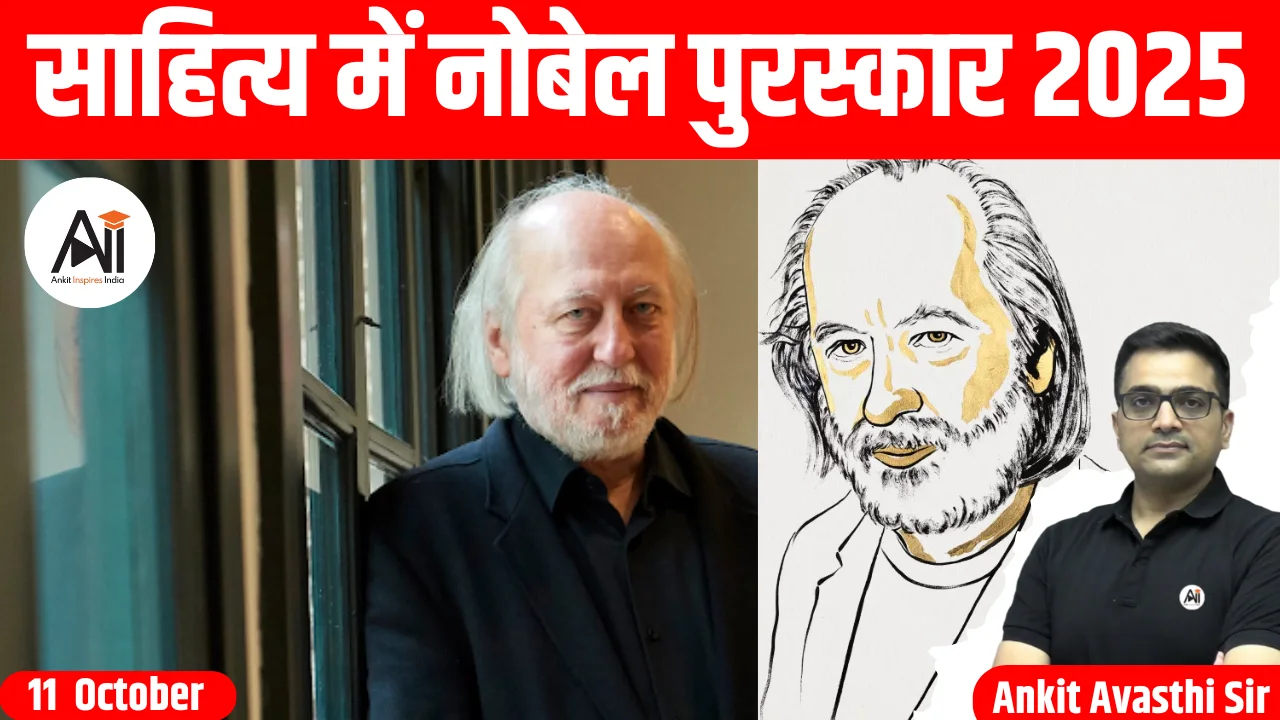

इस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2025, हंगरी के लेखक लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई को दिया गया है, जिनकी दूरदर्शी और गहन मार्मिक रचनाएं, सर्वनाशकारी अराजकता के बीच मानवीय भावनाओं को सहेजकर दर्शाती हैं।

लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई कौन हैं?

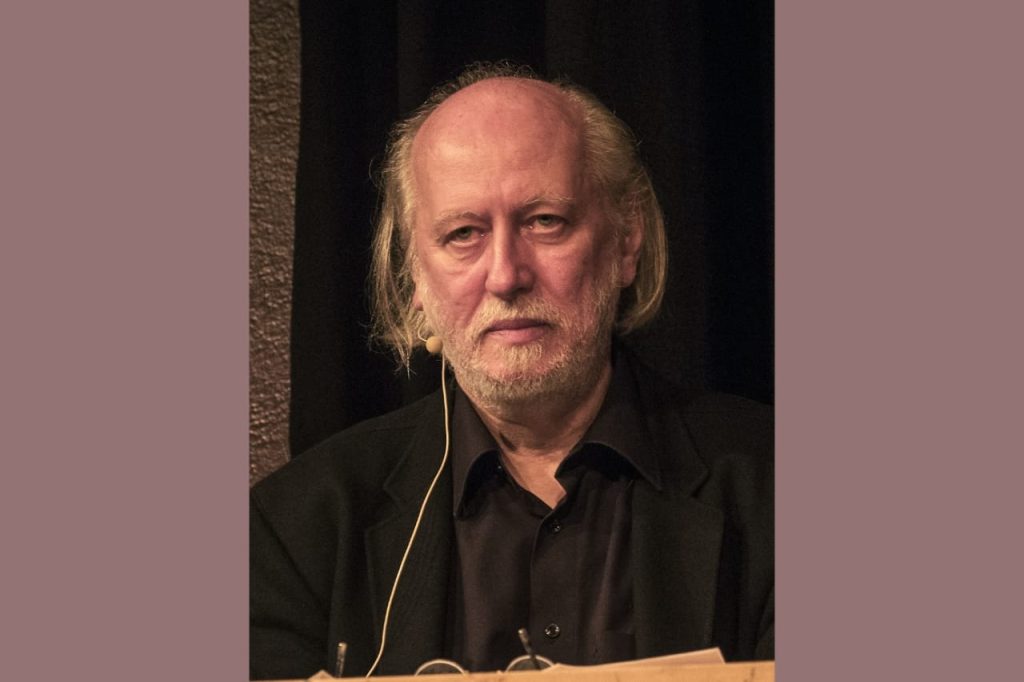

- परिचय: लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई एक हंगेरियन उपन्यासकार और पटकथा लेखक हैं, जिनका जन्म 5 जनवरी 1954 को हंगरी के ग्युला में हुआ था। वे हंगेरियन भाषा में लिखते हैं, लेकिन उनकी रचनाओं का अंग्रेजी और जर्मन सहित कई भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। उनके पिता, ग्योर्गी क्रास्ज़नाहोरकाई, एक वकील थे और उनकी माँ, जूलिया पालिंकास, सामाजिक सुरक्षा विभाग में कार्यरत थीं। वे कई वर्षों तक वे हंगरी में रहे, लेकिन उनका अधिकांश समय बर्लिन और अन्य यूरोपीय शहरों में बीता।

- शिक्षा: उन्होंने 1972 में एर्केल फ़ेरेन्क हाई स्कूल से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की, जहाँ उन्होंने लैटिन में विशेषज्ञता हासिल की। 1973 में, उन्होंने जोज़सेफ अत्तिला विश्वविद्यालय (सेजेड में) में कानून की पढ़ाई शुरू की, फिर 1976 में कानूनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बुडापेस्ट के इओट्वोस लोरैंड विश्वविद्यालय (ईएलटीई) में स्थानांतरित हो गए। 1978 और 1983 के बीच, उन्होंने ELTE में हंगेरियन भाषा और साहित्य का अध्ययन किया। साहित्य अध्ययन के दौरान उन्होंने गोंडोलाट कोनिव्कियाडो (गोंडोलाट पब्लिशिंग हाउस) में काम किया।

- प्रमुख कृतियाँ: उन्होंने अपना पहला उपन्यास, “सतांतंगो“, 1985 में प्रकाशित किया। यह पुस्तक हंगेरियन साहित्य में एक मील का पत्थर बन गई और बाद में 1994 में निर्देशक बेला तार ने इस पर सात घंटे की फिल्म बनाई। इसके अलावा उन्होंने “द मेलानचोली ऑफ़ रेसिस्टेंस” (1989), “वॉर एंड वॉर” (1999), “द वर्ल्ड गोज़ ऑन” (2013), “बैरन वेंकहाइम्स होमकमिंग” (2016), “सियोबो देयर बिलो” (2008), “ज़ोमले इज़ वेटिंग” (2024) जैसे उपन्यास प्रकाशित किए।

- सम्मान: 1987 में, उन्होंने अत्तिला जोज़सेफ पुरस्कार जीता। 1987-1988 में उन्होंने पश्चिम बर्लिन में डीएएडी फ़ेलोशिप प्राप्त की। उन्होंने 2004 में कोसुथ पुरस्कार (हंगरी का शीर्ष सांस्कृतिक सम्मान) जीता। उन्हें अमेरिका पुरस्कार (2014), अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार (2015), अनुवादित साहित्य के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार (2019), प्रिक्स फोरमेन्टोर (2024) से सम्मानित किया गया।

उनकी रचनाओं की मुख्य विशेषताएँ

- गहन दार्शनिक चिंतन: लास्ज़लो क्रास्ज़नाहोरकाई की रचनाएँ मानवीय विचारों की गहनतम मूल्यों का अन्वेषण करती हैं। उनके उपन्यास अस्तित्व, नियति और अराजकता से संबंधित होते हैं। वे सत्य और पीड़ा के व्यापक विचारों को व्यक्त करने के लिए साधारण जीवन का उपयोग करते हैं। उनकी रचनाओं का दार्शनिक स्वर पाठकों को मानवीय सहनशक्ति की समझ प्रदान करता है।

- लंबी और प्रवाहमयी वाक्य संरचना: उनकी लेखन शैली अपने लंबे, निरंतर वाक्यों के लिए जानी जाती है। वे छोटे-छोटे विरामों से बचते हैं और अपनी कथा को चेतना की धारा की तरह प्रवाहित और लंबा रखते हैं। इससे एक सम्मोहक लय बनती है, जो पाठकों का पूरा ध्यान आकर्षित होता है।

- सर्वनाशकारी और अंधकारमय वातावरण: उनके उपन्यासों का वातावरण अक्सर गहन और दुनिया के अंत जैसा लगता है। उनके उपन्यासों में उजड़े हुए शहर, ढहती व्यवस्थाएँ और नैतिक पतन दिखाई देते हैं। सर्वनाश के बारे में उनकी दृष्टि न केवल भौतिक विनाश के बारे में है, बल्कि आंतरिक शून्यता और विश्वास की कमी के बारे में भी है।

- मानव संघर्ष: उनके अधिकांश पात्र दूरदराज के गाँवों या वीरान जगहों पर रहते हैं। वे अक्सर अकेलेपन, गरीबी या क्षति से जूझते दिखाई देते हैं। उनके माध्यम से, क्रास्ज़्नाहोरकाई व्यक्त करते हैं कि कैसे साधारण लोग जीवन में असाधारण पीड़ा को सहते हुए निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास हैं।

- प्रबल नैतिक और आध्यात्मिक अंतर्वस्तु: हालाँकि उनकी कथाओं में निराशा का भाव रहता है, फिर भी उनमें मानवीय गरिमा में विश्वास भी झलकता है। उनका लेखन पाठकों को याद दिलाता है कि नैतिक शक्ति एक टूटी हुई दुनिया में भी जीवित रह सकती है। उनके उपन्यासों में आध्यात्मिक तत्व सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली है। यह प्रतीकों और दयालुता के सरल कार्यों की पुनरावृत्ति के माध्यम से प्रकट होता है।

साहित्य का नोबेल पुरस्कार क्या है?

- परिचय: साहित्य का नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे सम्मानित अंतरराष्ट्रीय सम्मानों में से एक है। यह उन लेखकों, कवियों, नाटककारों या निबंधकारों को दिया जाता है, जिनके कार्यों ने मानवता पर अमिट छाप छोड़ी है। यह पुरस्कार हर साल किसी एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है, जिसके लेखन में गहन चिंतन, रचनात्मकता और कलात्मक उत्कृष्टता झलकती हो।

- उद्देश्य: साहित्य के नोबेल पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य लेखन के माध्यम से मानवीय मूल्यों, कल्पनाशीलता और सत्य को बढ़ावा देना है। यह साहित्य पुरस्कार इस विश्वास का समर्थन करता है कि साहित्य समाज को आकार दे सकता है और कहानियों के माध्यम से लोगों को जोड़ सकता है।

- समारोह: यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। यह समारोह स्टॉकहोम, स्वीडन में आयोजित किया जाता है।

- पुरस्कार: साहित्य के नोबेल पुरस्कार में विजेता को एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और नकद पुरस्कार दिया जाता है। वर्तमान में यह पुरस्कार राशि लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है।

- शुरुआत: इस पुरस्कार की स्थापना स्वीडिश आविष्कारक, रसायनज्ञ और परोपकारी अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। उन्होंने 1895 में हस्ताक्षरित अपनी वसीयत के माध्यम से नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत की। साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था।

- चयन समिति: साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम स्थित स्वीडिश अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। इस अकादमी में 18 सदस्य होते हैं, जो नामांकित लेखकों की रचनाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, उन पर चर्चा करते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं।

- चयन प्रक्रिया: किसी भी जीवित लेखक को, चाहे वह किसी भी राष्ट्रीयता या भाषा का हो, नामांकित किया जा सकता है। इसमें लेखक के साहित्यिक कृति की गुणवत्ता और प्रभाव का आकलन किया जाता है। नामांकन प्रक्रिया वर्ष के प्रारंभ में शुरू होती है, और चयन समिति द्वारा कई महीनों की समीक्षा के बाद, विजेता का नाम सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाता है।

भारत के पहले साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता

- भारत के साहित्यिक इतिहास में रवींद्रनाथ टैगोर (7 मई 1861) का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है क्योंकि वे भारत के पहले ऐसे लेखक थे, जिन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह सम्मान उन्हें 1913 में दिया गया था, और इस उपलब्धि ने न केवल भारत बल्कि पूरे एशियाई महाद्वीप को अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक मान्यता दिलाई।

- टैगोर की प्रसिद्ध काव्य कृति ‘गीतांजलि’ उनके साहित्यिक जीवन की प्रमुख रचना मानी जाती है। यह काव्य संग्रह भारतीय संवेदनाओं और आध्यात्मिक अनुभवों का प्रतिफल है।

- उनकी कविताओं में मानव और प्रकृति के बीच गहरा संबंध, आत्मा की यात्रा और प्रेम तथा करुणा के भाव स्पष्ट रूप से व्यक्त होते हैं।

- रवींद्रनाथ टैगोर कवि होने के साथ दार्शनिक, संगीतकार और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। विश्वभारती विश्वविद्यालय की स्थापना के माध्यम से उन्होंने भारत में शिक्षा और कला के एकीकृत मॉडल को प्रस्तुत किया, जो आज भी आधुनिक शिक्षाविदों और कलाकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है।