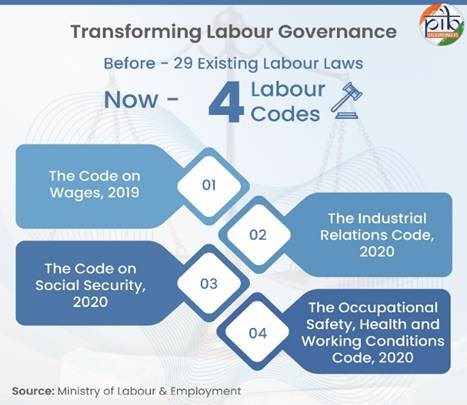

भारत सरकार ने श्रम कानूनों में ऐतिहासिक सुधार करते हुए 29 पुराने श्रम कानूनों को चार व्यापक श्रम संहिताओं में समेकित कर दिया है। यह सुधार न केवल अनुपालन को सरल बनाता है, बल्कि पुराने प्रावधानों को आधुनिक बनाते हुए एक ऐसी रूपरेखा तैयार करता है जो व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देती है और साथ ही श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करती है।

रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि

श्रम सशक्तिकरण आत्मनिर्भर भारत की नींव है। आंकड़े बताते हैं कि भारत में रोजगार 2017-18 के 47.5 करोड़ से बढ़कर 2023-24 में 64.33 करोड़ हो गया है – यानी मात्र छह वर्षों में 16.83 करोड़ नई नौकरियों का सृजन हुआ। इसी अवधि में बेरोजगारी दर 6.0% से घटकर 3.2% हो गई और 1.56 करोड़ महिलाएं औपचारिक कार्यबल में शामिल हुईं।

संहिताकरण की आवश्यकता क्यों?

श्रम कानूनों का संहिताकरण कई प्रमुख कारणों से आवश्यक था:

- अनुपालन की जटिलता: अनेक कानूनों के कारण अनुपालन में कठिनाई

- प्रवर्तन में समस्याएं: विभिन्न प्राधिकरणों के कारण जटिलता

- पुराने कानून: अधिकांश श्रम कानून स्वतंत्रता पूर्व युग के थे, जिन्हें वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप बनाना जरूरी था

द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग की सिफारिश पर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 2015 से 2019 के बीच सरकार, नियोक्ताओं और ट्रेड यूनियनों के त्रिपक्षीय विचार-विमर्श के बाद चार श्रम संहिताएं तैयार कीं।

चार श्रम संहिताएं:

- मजदूरी संहिता, 2019: यह संहिता चार मौजूदा कानूनों को समेकित करती है और इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं:

- सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी: अब संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी का वैधानिक अधिकार मिलेगा। पहले यह केवल 30% श्रमिकों पर लागू था।

- फ्लोर वेज की शुरुआत: सरकार न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर वैधानिक फ्लोर वेज तय करेगी। कोई भी राज्य इससे कम मजदूरी निर्धारित नहीं कर सकता।

- लैंगिक समानता: भर्ती, वेतन और रोजगार की शर्तों में लिंग के आधार पर भेदभाव प्रतिबंधित, जिसमें ट्रांसजेंडर पहचान भी शामिल है।

- ओवरटाइम मुआवजा: नियमित कार्य घंटों से अधिक काम के लिए कम से कम दोगुनी दर से मजदूरी का भुगतान अनिवार्य।

- निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता: पारंपरिक “निरीक्षक” की भूमिका को “निरीक्षक-सह-सुविधाकर्ता” से बदल दिया गया है, जो मार्गदर्शन और सलाह पर जोर देता है।

- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020: यह संहिता तीन कानूनों के प्रावधानों को समेकित करती है:

- निश्चित अवधि रोजगार (FTE): वेतन और लाभों में पूर्ण समानता के साथ सीधे, समयबद्ध अनुबंधों की अनुमति। एक वर्ष के बाद ग्रेच्युटी की पात्रता।

- पुनः-कौशल निधि: छंटनी किए गए कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए यह फंड स्थापित किया गया है, जिसमें प्रत्येक छंटनी किए गए कर्मचारी के 15 दिन की मजदूरी के बराबर राशि जमा की जाएगी।

- ट्रेड यूनियन मान्यता: 51% सदस्यता वाले यूनियनों को वार्ता यूनियन के रूप में मान्यता मिलेगी।

- छंटनी/बंद करने की उच्च सीमा: अनुमोदन सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारियों तक की गई, जिससे अनुपालन सरल होगा और औपचारिकीकरण को बढ़ावा मिलेगा।

- महिला प्रतिनिधित्व: शिकायत समितियों में महिलाओं का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया।

- वर्क-फ्रॉम-होम प्रावधान: सेवा क्षेत्रों में आपसी सहमति से घर से काम करने की अनुमति।

- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020: यह संहिता नौ सामाजिक सुरक्षा कानूनों को समेकित करती है:

- विस्तारित ESIC कवरेज: ESIC अब पूरे भारत में लागू होगा, “अधिसूचित क्षेत्रों” की शर्त समाप्त। 10 से कम कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठान स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं।

- गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों का समावेश: “एग्रीगेटर,” “गिग वर्कर,” और “प्लेटफॉर्म वर्कर” की नई परिभाषाएं शामिल। एग्रीगेटर वार्षिक कारोबार का 1-2% योगदान देंगे।

- सामाजिक सुरक्षा कोष: असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों के लिए समर्पित कोष, जो जीवन, विकलांगता, स्वास्थ्य और वृद्धावस्था लाभों को कवर करेगा।

- आश्रितों की विस्तारित परिभाषा: कवरेज में नानी-नाना और महिला कर्मचारियों के मामले में ससुराल पक्ष के माता-पिता भी शामिल।

- यात्रा दुर्घटनाएं कवर: घर और कार्यस्थल के बीच यात्रा के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोजगार-संबंधित माना जाएगा।

- निश्चित अवधि कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी: निरंतर सेवा के एक वर्ष बाद पात्र (पहले पांच वर्ष)।

- डिजिटलीकरण: रिकॉर्ड, रजिस्टर और रिटर्न के इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव को अनिवार्य बनाया गया।

- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020: यह संहिता 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित करती है:

- एकीकृत पंजीकरण: 10 कर्मचारियों की एक समान सीमा इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण के लिए निर्धारित। 6 पंजीकरणों के बजाय एक पंजीकरण।

- प्रवासी श्रमिकों की व्यापक परिभाषा: अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों में अब सीधे, ठेकेदारों के माध्यम से या स्वयं प्रवास करने वाले कर्मचारी शामिल। लाभों में शामिल हैं: 12 महीनों में एक बार मूल स्थान पर यात्रा भत्ता, राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और सामाजिक सुरक्षा लाभों की पोर्टेबिलिटी।

- महिला रोजगार: महिलाएं सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में और रात के घंटों (सुबह 6 बजे से पहले, शाम 7 बजे के बाद) में सहमति और सुरक्षा उपायों के साथ काम कर सकती हैं।

- अनिवार्य नियुक्ति पत्र: नौकरी विवरण, वेतन और सामाजिक सुरक्षा निर्दिष्ट करते हुए नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य।

- असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस: प्रवासियों सहित असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित किया जाएगा।

- अनुबंध श्रम सुधार: लागू होने की सीमा 20 से बढ़ाकर 50 अनुबंध श्रमिक कर दी गई। ठेकेदार को 5 वर्ष के लिए मान्य अखिल भारतीय लाइसेंस दिया जाएगा।

- सुरक्षा समितियां: 500 या अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठान नियोक्ता-श्रमिक प्रतिनिधित्व के साथ सुरक्षा समितियां गठित करेंगे।

- कार्य घंटे और ओवरटाइम: सामान्य कार्य घंटे 8 घंटे/दिन और 48 घंटे/सप्ताह तक सीमित। ओवरटाइम केवल श्रमिक की सहमति से और नियमित दर से दोगुनी दर पर भुगतान के साथ।

परिवर्तनकारी प्रभाव

ये नए श्रम संहिताएं निम्नलिखित परिवर्तन लाती हैं:

- आधुनिकीकरण: श्रम कानूनों को वर्तमान आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप बनाना

- व्यापक सुरक्षा: प्रत्येक श्रमिक की सुरक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और मजदूरी सुनिश्चित करना

- रोजगार के अवसर: प्रक्रियाओं को सरल बनाकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि

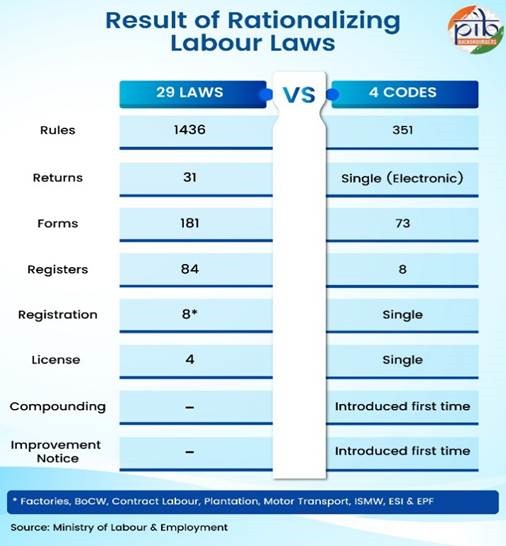

- सरल अनुपालन: एक पंजीकरण, एक रिटर्न और सरल ऑनलाइन प्रणाली

- प्रौद्योगिकी का उपयोग: डिजिटल पंजीकरण, लाइसेंसिंग और निरीक्षण

- पारदर्शिता: ऑनलाइन, जोखिम-आधारित निरीक्षण तंत्र

अपराधों का विअपराधीकरण

सभी चार संहिताओं में एक महत्वपूर्ण सुधार है – पहली बार के कुछ अपराधों के लिए कारावास की सजा को मौद्रिक जुर्माने से बदल दिया गया है। यह ढांचा कम दंडात्मक और अधिक अनुपालन-उन्मुख है। पहली बार के अपराधों को जुर्माना देकर कंपाउंड किया जा सकता है।

निष्कर्ष:

नई श्रम संहिताओं की स्थापना भारत के श्रम परिदृश्य में एक परिवर्तनकारी कदम है जो श्रमिकों के कल्याण और उद्यमों की दक्षता के बीच संतुलन बनाता है। ये प्रावधान अनुपालन को सरल बनाते हैं, सुरक्षा को बढ़ावा देते हैं, और मजदूरी में निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं।

ये सुधार एक अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और विकास-उन्मुख अर्थव्यवस्था की नींव रखते हैं। वे एक आधुनिक श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं जो श्रमिकों और उद्योग दोनों को सशक्त बनाता है, समावेशी और सतत प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है।