अमेरिका ने गुरुवार को ईरान के चाबहार बंदरगाह को भारत के लिए खोलने की 2018 में दी गई खास छूट रद्द कर दी। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि चाबहार बंदरगाह देश के रणनीतिक और आर्थिक महत्व का महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह कदम ईरान की आक्रामक गतिविधियों और आतंकवाद फैलाने के प्रयासों को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। यह निर्णय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की “मैक्सिमम प्रेशर” (Maximum pressure) नीति का हिस्सा है, जिसे फरवरी 2025 में लागू किया गया था।

29 सितंबर से चाबहार पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू:

अमेरिकी ट्रेजरी ने घोषणा की है कि चाबहार बंदरगाह से जुड़ी गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध 29 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगे। इसके लागू होने के बाद इस बंदरगाह का संचालन करने वाले या इससे जुड़े किसी भी वित्तीय और व्यावसायिक लेनदेन में शामिल लोग अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में आ जाएंगे।

2018 में दी गई थी छूट:

चाबहार बंदरगाह को 2018 में अफगानिस्तान की मदद और क्षेत्रीय विकास के लिए अमेरिका की ओर से खास छूट दी गई थी, लेकिन अब यह छूट रद्द कर दी गई है। भारत इस बंदरगाह का इस्तेमाल अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुँचने के लिए करता है, ताकि व्यापार और कनेक्टिविटी के लिए पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर न रहना पड़े।

छूट खत्म होने के पीछे अमेरिकी तर्क:

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि चाबहार बंदरगाह को दी गई छूट जारी करने की परिस्थितियां अब बदल गई हैं। 2018 में जब यह छूट दी गई थी, तब अफगानिस्तान में एक निर्वाचित सरकार थी और पोर्ट का इस्तेमाल खाद्य और पुनर्निर्माण सामग्री के लिए किया जाता था। लेकिन 2021 में तालिबान के सत्ता में आने और भारत द्वारा पोर्ट के विस्तार तथा International North-South Transport Corridor से जोड़ने की घोषणा के बाद, अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यह परियोजना ईरान को नए वाणिज्यिक मार्ग दे सकती है।

ईरान के खिलाफ ‘मैक्सिमम प्रेशर’ पॉलिसी का हिस्सा बना चाबहार प्रतिबंध:

अमेरिका की चाबहार बंदरगाह पर कार्रवाई सिर्फ भारत को नहीं, बल्कि ईरान को निशाना बनाने की रणनीति का हिस्सा है। ट्रंप प्रशासन की ‘मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी’ के तहत अमेरिका ईरान को आर्थिक और राजनीतिक रूप से पूरी तरह अलग-थलग करना चाहता है। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप है कि ईरान अपनी तेल बिक्री से अर्जित धन का इस्तेमाल इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और उसके आतंकी नेटवर्क को मजबूत करने में कर रहा है, जो अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए खतरा हैं।

साथ ही, अमेरिका ने हांगकांग और UAE की कुछ कंपनियों और व्यक्तियों पर भी कार्रवाई की है, जो कथित तौर पर ईरानी तेल की बिक्री में शामिल रहे हैं। इसका स्पष्ट संदेश है कि जो भी ईरान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, उसके खिलाफ अमेरिका कार्रवाई करेगा, भले ही वह भारत ही क्यों न हो।

मैक्सिमम प्रेशर’ अभियान क्या है?

‘मैक्सिमम प्रेशर’ अभियान अमेरिका की वह नीति है, जिसके तहत ट्रंप प्रशासन ने 2018 में संयुक्त व्यापक योजना (JCPOA) से बाहर निकलने के बाद ईरान पर कड़े आर्थिक और राजनीतिक प्रतिबंध लगाए। इस अभियान का उद्देश्य ईरान को JCPOA को फिर से बातचीत के लिए मजबूर करना, उसके परमाणु कार्यक्रम पर और अधिक प्रतिबंध लगाना, और समझौते का दायरा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम और अन्य क्षेत्रीय गतिविधियों तक बढ़ाना था। ईरान ने इसका विरोध करते हुए ‘काउंटर प्रेशर’ नीति अपनाई।

हालांकि, ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार, इन प्रतिबंधों से ईरानी नागरिकों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं और बीमारियों के बीच “अनावश्यक कष्ट” झेलना पड़ रहा है, जबकि मानवीय सामानों पर छूट दी गई थी।

फरवरी 2025 में, ईरानी ऊर्जा और आर्थिक संकट के बीच, ट्रंप ने एक राष्ट्रीय सुरक्षा निर्देश पर हस्ताक्षर किए और ईरानी शासन के खिलाफ ‘मैक्सिमम प्रेशर’ नीति को फिर से लागू किया।

भारत के लिए चाबहार बंदरगाह का महत्व:

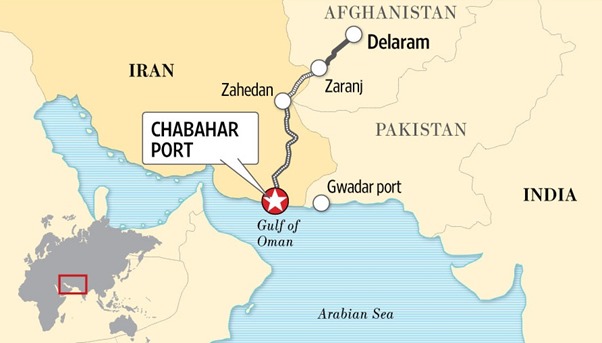

चाबहार बंदरगाह दक्षिण-पूर्वी ईरान में ओमान की खाड़ी के तट पर स्थित है और ईरान का एकमात्र गहरे पानी वाला समुद्री बंदरगाह है। यह बंदरगाह भारत, ईरान, अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों के लिए व्यापार और कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार है।

भारत इस बंदरगाह को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के हिस्से के रूप में विकसित कर रहा है, जो रूस और यूरोप को मध्य एशिया के माध्यम से जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण पारगमन परियोजना है। चाबहार बंदरगाह, पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह के नज़दीक स्थित होने के कारण, भारत के लिए रणनीतिक और भू-राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

चाबहार बंदरगाह के लिए भारत का निवेश और प्रयास:

भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास के लिए लंबे समय से कदम उठाए हैं। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय भारत ने ईरान से इस पोर्ट पर चर्चा शुरू की थी, लेकिन अमेरिका-ईरान तनाव के कारण यह प्रयास रुक गया।

2013 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस बंदरगाह में 800 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना का उल्लेख किया। 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान और अफगानिस्तान के नेताओं के साथ समझौता किया, जिसमें भारत ने एक टर्मिनल के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपए और बंदरगाह के विकास के लिए 1,250 करोड़ रुपए का कर्ज देने की घोषणा की।

भारत की रणनीतिक महत्वाकांक्षा पर अमेरिकी प्रतिबंधों का असर:

भारत ने चाबहार बंदरगाह के विकास में अब तक लगभग 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया है और इसे केवल एक बंदरगाह नहीं, बल्कि एक व्यापक आर्थिक और कनेक्टिविटी हब के रूप में विकसित करने की योजना बना रहा है।

चाबहार भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान से जोड़ने वाली प्रमुख कड़ी बन सकता है। इस परियोजना के माध्यम से उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और UAE जैसे देशों से व्यापार और कनेक्टिविटी को बढ़ाने की योजना है। यह परियोजना पाकिस्तान में चीन के ग्वादर पोर्ट के मुकाबले भारत की भू-राजनीतिक और आर्थिक पहुंच को मजबूत करती है।

चाबहार पोर्ट के बारे मे:

चाबहार पोर्ट दक्षिण-पूर्वी ईरान में स्थित है, ओमान की खाड़ी के किनारे, और यह ईरान का एकमात्र महासागरीय बंदरगाह है। यह दो अलग-अलग बंदरगाहों- शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहेश्ती से मिलकर बना है। चाबहार पोर्ट पाकिस्तानी बंदरगाह ग्वादर से केवल लगभग 170 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है।

स्थान और रणनीतिक महत्व:

चाबहार बंदरगाह, ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान प्रांत के मक़रान तट पर स्थित है और यह सीधे हिंद महासागर तक पहुंच वाला ईरानी बंदरगाह है। अफगानिस्तान और मध्य एशियाई देशों जैसे तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के करीब होने के कारण इसे इन भूमि-रुद्ध देशों का “गोल्डन गेट” कहा जाता है। बंदरगाह ज़हेदान से लगभग 700 किलोमीटर दूर है, जो प्रांत की राजधानी है।

चाबहार पोर्ट न केवल ईरान के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि भारत और मध्य एशियाई देशों के लिए भी एक रणनीतिक और आर्थिक कनेक्टिविटी हब के रूप में कार्य करता है।

चाबहार पोर्ट का विकास:

चाबहार पोर्ट का विकास सबसे पहले 1973 में ईरान के अंतिम शाह द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन 1979 की ईरानी क्रांति के कारण यह कार्य स्थगित हो गया। पोर्ट का पहला चरण 1983 में ईरान-इराक युद्ध के दौरान खोला गया, जब ईरान ने समुद्री व्यापार को फारस की खाड़ी के पोर्ट्स की बजाय पाकिस्तानी सीमा की ओर स्थानांतरित करना शुरू किया, ताकि इराकी एयर फ़ोर्स के हमलों के जोखिम को कम किया जा सके।

भारत का योगदान:

भारत और ईरान ने 2003 में शाहिद बेहेश्ती पोर्ट के और विकास पर समझौता किया, लेकिन उस समय अमेरिका और अन्य देशों द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया।

2016 तक पोर्ट में दस बर्थ्स मौजूद थे। मई 2016 में भारत और ईरान के बीच एक द्विपक्षीय समझौता हुआ, जिसके तहत भारत ने पोर्ट के एक बर्थ का नवीनीकरण और 600 मीटर लंबी कंटेनर हैंडलिंग सुविधा का निर्माण करने का काम संभाला। चाबहार पोर्ट का एक प्रमुख उद्देश्य भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना है।

भारत को मिला था ‘ग्वादर पोर्ट’ खरीदने का अवसर जिसे भारत ने ठुकरा दिया था-

1950 के दशक में भारत को दक्षिण-पाकिस्तान में स्थित ग्वादर पोर्ट खरीदने का अवसर मिला था, लेकिन इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ठुकरा दिया। उस समय ओमान के सुल्तान ने भारत को इस पोर्ट का ऑफर दिया था, जिसे अस्वीकार करने के बाद पाकिस्तान ने 1958 में इसे 3 मिलियन पाउंड में खरीद लिया।

ग्वादर का इतिहास और महत्व:

ग्वादर पोर्ट मकरान तट पर स्थित है और शुरू में यह एक छोटा मछली पकड़ने वाला गांव था। 1783 से यह ओमान के सुल्तान के अधीन रहा और 200 साल तक उनके नियंत्रण में था। बाद में, पाकिस्तान ने इसे अपने तीसरे सबसे बड़े बंदरगाह में बदल दिया, और आज चीन के सहयोग से यह तेजी से विकसित हो रहा है।

भारत के विकल्प और नेहरू का निर्णय:

रिटायर्ड ब्रिगेडियर गुरमीत कंवल और अन्य शोधकर्ताओं के अनुसार, ओमान के सुल्तान ने यह प्रस्ताव मौखिक रूप से दिया था। नेहरू ने इसे ठुकराने का तर्क यह रखा कि ग्वादर पाकिस्तान से सुरक्षा की दृष्टि से कमजोर था और तत्कालीन समय में भारत पाकिस्तान के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश कर रहा था।

दिलचस्प यह है कि भारत के जैन समुदाय ने भी ग्वादर खरीदने में रुचि दिखाई थी और इसके लिए पर्याप्त धन की पेशकश की थी। हालांकि, राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से यह प्रयास आगे नहीं बढ़ पाया।

किस तरह पाकिस्तान ने इसे हासिल किया:

1958 में पाकिस्तान ने ब्रिटिश सरकार के साथ समझौता कर ग्वादर को ब्रिटिश नियंत्रण में स्थानांतरित किया और फिर अपने नियंत्रण में ले लिया। यह निर्णय पाकिस्तान के रणनीतिक और आर्थिक हितों के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ।

ग्वादर पोर्ट का यह ऐतिहासिक अवसर अब भारत की भू-राजनीतिक रणनीतियों में एक “क्या होता अगर” का सवाल बन गया है।

निष्कर्ष:

अगर उस समय भारत ने ग्वादर पोर्ट खरीद लिया होता, तो आज भारत की समुद्री पकड़ और रणनीतिक स्थिति काफी मजबूत होती। चाबहार पोर्ट पर वर्तमान में भारत की इतनी निर्भरता नहीं होती, और अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया तक कनेक्टिविटी के विकल्प और भी व्यापक होते।

ग्वादर भारत के पास होने से रणनीतिक दृष्टि से भी बड़ा लाभ होता, क्योंकि यह पाकिस्तान के नज़दीक स्थित है और हिंद महासागर में भारत की नौसैनिक पहुंच को बढ़ाता।