तेजी से बढ़ते शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और दवाओं के अंधाधुंध प्रयोग से जल प्रदूषण आज गंभीर संकट का रूप ले चुका है। इसी समस्या का समाधान खोजते हुए आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने एक उन्नत नैनोसेंसर विकसित किया है, जो पानी में पारे और एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन जैसी हानिकारक तत्वों की त्वरित और सरल पहचान करने में सक्षम है।

क्या है यह नैनोसेंसर:

आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित यह नैनोसेंसर दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन और थायमिन से तैयार किया गया है। इसमें कार्बन डॉट्स का उपयोग किया गया है, जो पराबैंगनी (यूवी) रोशनी में चमकते हैं। जैसे ही यह दूषित पानी के संपर्क में आता है, इसकी चमक मंद पड़ जाती है और तुरंत प्रदूषण का संकेत मिल जाता है।

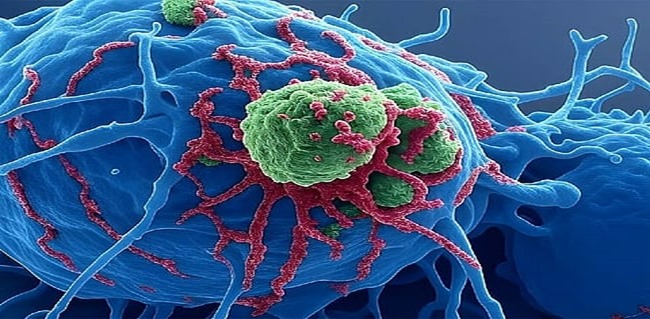

प्रोफेसर कुंडू के अनुसार, पारा अत्यंत कैंसरकारी होता है और एंटीबायोटिक्स की अधिकता भी स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। यह सेंसर न केवल इन प्रदूषकों की बेहद कम मात्रा का पता लगाने में सक्षम है, बल्कि जैविक तरल पदार्थों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

10 सेकंड में पहचान: आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित नैनोसेंसर ने परीक्षण में साबित किया है कि यह 10 सेकंड से भी कम समय में पारे और एंटीबायोटिक प्रदूषण की पहचान कर सकता है। इसकी संवेदनशीलता इतनी अधिक है कि यह पारे की 1.7 भाग प्रति बिलियन (ppb) जैसी बेहद कम मात्रा का भी पता लगा सकता है, जो अमेरिकी पर्यावरण संरक्षण एजेंसी द्वारा तय मानक से भी नीचे है।

पेपर स्ट्रिप्स पर विकसित नैनोसेंसर:

शोधकर्ताओं ने इस नैनोसेंसर को और सरल बनाने के लिए इसे पेपर स्ट्रिप्स पर कोट किया है, जिससे सामान्य अल्ट्रावॉयलेट लैम्प की मदद से कहीं भी पानी की जांच संभव हो सके। इसकी उपयोगिता का परीक्षण नल और नदी के जल के साथ-साथ दूध, यूरीन और सीरम जैसे नमूनों पर भी किया गया है।

क्या है, एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन-

टेट्रासाइक्लिन एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है जिसका उपयोग निमोनिया और श्वसन संबंधी बीमारियों के इलाज में किया जाता है। लेकिन यदि इसका उचित निपटान न हो तो यह आसानी से पर्यावरण में प्रवेश कर सकती है और जल स्रोतों को दूषित बना सकती है। इसके कारण एंटीबायोटिक प्रतिरोध तथा स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

टेट्रासाइक्लिन जल प्रदूषण के कारण

एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन का जल प्रदूषण मुख्य रूप से इसके अत्यधिक उपयोग और मानव व पशुओं के मूत्र एवं मल से होता है क्योंकि शरीर इसे पूरी तरह से अवशोषित या चयापचय नहीं कर पाता। इस वजह से यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सूक्ष्मजीव संतुलन को बिगाड़ देता है और जीवाणु प्रतिरोध की समस्या को जन्म देता है, जो मानव और जलीय जीवों दोनों के स्वास्थ्य के लिए खतरा है।

एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन से जल प्रदूषण-

- जल प्रदूषण के प्रमुख कारणों में मानव और पशु चिकित्सा में इसका व्यापक उपयोग शामिल है। जब लोग या जानवर टेट्रासाइक्लिन का सेवन करते हैं, तो इसका बड़ा हिस्सा मल-मूत्र के माध्यम से जल स्रोतों में पहुँच जाता है।

- कृषि और विशेषकर जलीय कृषि में भी इसका प्रयोग होता है।

- मछली पालन में प्रयोग की जाने वाली एंटीबायोटिक का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा पानी में मिल जाता है और प्रदूषण को बढ़ाता है।

- इसके अतिरिक्त दवा निर्माण इकाइयों और अस्पतालों से निकलने वाले अपशिष्ट जल में भी टेट्रासाइक्लिन की उच्च मात्रा पाई जाती है।

टेट्रासाइक्लिन जल प्रदूषण के प्रभाव:

- इस तरह का प्रदूषण जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है क्योंकि यह सूक्ष्मजीवों के प्राकृतिक संतुलन को नष्ट कर देता है।

- पानी में एंटीबायोटिक की लगातार उपस्थिति बैक्टीरिया को प्रतिरोधी बना देती है, जिससे सामान्य संक्रमणों का इलाज करना कठिन हो जाता है। यह समस्या आज वैश्विक स्तर पर एक गंभीर चुनौती बन चुकी है।

- जलीय जीव जैसे मछलियाँ और अन्य प्रजातियाँ इस प्रदूषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, जिससे उनकी जैव विविधता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- मानव स्वास्थ्य के लिए भी यह स्थिति खतरनाक है क्योंकि दूषित पानी से सिंचित फसलों या सीधे जल के सेवन से टेट्रासाइक्लिन के अंश शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। इससे आंतों के संक्रमण, एलर्जी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

निष्कर्ष:

टेट्रासाइक्लिन का अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग जल प्रदूषण का एक गंभीर कारण है। यह न केवल जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाता है बल्कि एंटीबायोटिक प्रतिरोध जैसी वैश्विक समस्या को भी बढ़ावा देता है। एसी स्थिति में आईआईटी गुवाहाटी की यह शोध काफी उपयोगी साबित हो सकती है ।