पाकिस्तान और सऊदी अरब ने बुधवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए आपसी रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों पर हमला माना जाएगा। इसे दोनों देशों के बीच दशकों से चले आ रहे सुरक्षा सहयोग को औपचारिक रूप देने की दिशा में अहम पहल माना जा रहा है।

यह समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब की राजकीय यात्रा के दौरान रियाद में संपन्न हुआ। यमामा पैलेस में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) और शहबाज शरीफ के बीच हुई मुलाकात के बाद एक संयुक्त बयान जारी कर इसकी घोषणा की गई।

संयुक्त बयान में क्या कहा गया?

संयुक्त बयान में स्पष्ट किया गया कि यह समझौता दोनों देशों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने और क्षेत्र तथा विश्व में शांति बनाए रखने की साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसका उद्देश्य रक्षा सहयोग को और गहरा करना तथा किसी भी बाहरी हमले के विरुद्ध संयुक्त रूप से जवाब देने की क्षमता को मजबूत बनाना है। बयान में यह भी कहा गया कि यदि किसी एक देश पर हमला होता है, तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम पहले से चले आ रहे अनौपचारिक सुरक्षा संबंधों को औपचारिक और संस्थागत सैन्य ढांचे में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

समझौते के समय कई पाकिस्तानी नेता थे मौजूद:

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी युवराज मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर रियाद की यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया, जिसमें सेना प्रमुख आसीम मुनीर, उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब सहित कई मंत्री और अधिकारी शामिल थे। खास बात यह रही कि जब इस रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जा रहे थे, तब सेना प्रमुख आसीम मुनीर भी मौजूद थे।

वर्षों की चर्चाओं के बाद हुआ समझौता:

यह समझौता किसी हालिया विवाद या संघर्ष की प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि “वर्षों की चर्चाओं” का नतीजा है। इसे एक व्यापक रक्षा समझौता बताया गया है, जिसमें सभी तरह का सैन्य सहयोग शामिल होगा। हालांकि इसमें यह साफ नहीं किया गया कि क्या पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार भी इसमें शामिल है, लेकिन समझौते के तहत ज़रूरत पड़ने पर हर तरह की सैन्य मदद और सहयोग का प्रावधान रहेगा।

NATO जैसी संयुक्त सेना बनाने का दिया था सुझाव:

9 सितंबर को कतर की राजधानी दोहा में इज़राइल ने हमास नेता खलील अल-हय्या को निशाना बनाकर हमला किया था। इस हमले में अल-हय्या तो बच गए, लेकिन 6 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद 14 सितंबर को दोहा में मुस्लिम देशों के कई नेता इज़राइल के खिलाफ एक खास बैठक के लिए इकट्ठा हुए। इस बैठक में पाकिस्तान ने सभी इस्लामी देशों को मिलकर NATO जैसी एक संयुक्त सेना बनाने का सुझाव दिया। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री मोहम्मद इशाक डार ने कहा था कि न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान इस्लामिक समुदाय(उम्माह) के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएगा।

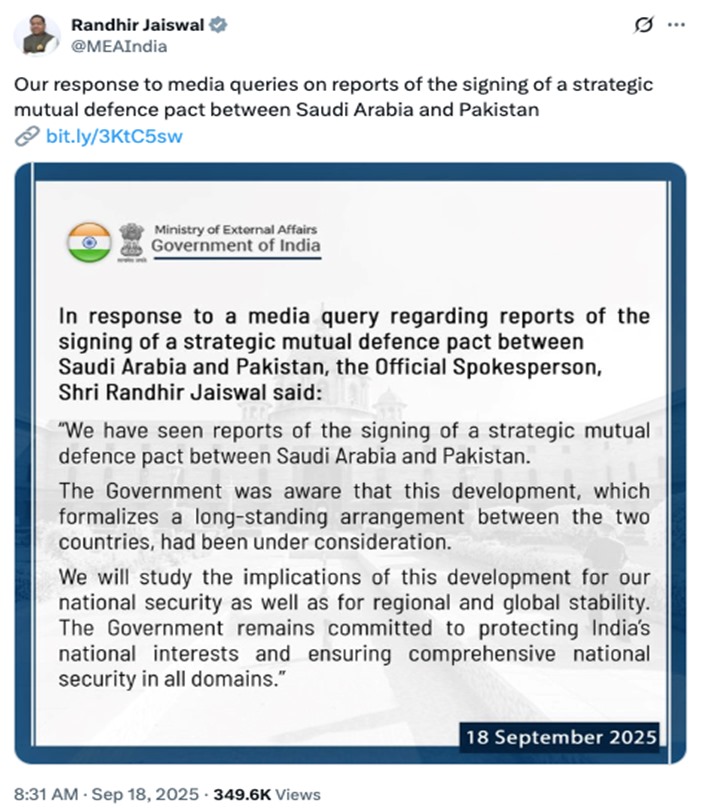

समझौते पर भारत की प्रतिक्रिया:

भारत ने इस समझौते पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उसे पहले से जानकारी थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच इस तरह का रक्षा समझौता हो सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रही चर्चा का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार इस समझौते के सामरिक और सुरक्षा प्रभावों का गहराई से आकलन करेगा, साथ ही सभी मोर्चों पर राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी।

भारत के साथ भी मजबूत रिश्ते चाहता है सऊदी:

पाकिस्तान के साथ नए रक्षा समझौते के बावजूद, एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी ने साफ कहा कि रियाद के भारत के साथ संबंध भी लगातार मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि “भारत के साथ हमारे रिश्ते पहले से कहीं ज्यादा अच्छे हैं और हम इन्हें और मजबूत बनाते रहेंगे।”

इसराइल के लिए क्या संकेत?

यह समझौता इज़राइल के हालिया हमलों के बाद आया है और इसे अरब देशों में सुरक्षा चिंता का संकेत माना जा रहा है। क्योंकि इज़राइल ही मध्य पूर्व का परमाणु-सशस्त्र देश है, सऊदी-पाकिस्तान का यह समझौता एकजुटता दिखाने और इज़राइल को संदेश देने के लिए है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह साझेदारी असल में बराबरी वाली नहीं है- पाकिस्तान सऊदी का साथ दे सकता है, लेकिन सऊदी भारत के साथ संबंधों को जोखिम में नहीं डालेगा।

सऊदी की हूथी समस्या:

विश्लेषकों के अनुसार, यह समझौता पाकिस्तान को मदद देने की बजाय उसे मध्य पूर्व के संघर्ष में शामिल कर सकता है। सऊदी अरब की मुख्य चिंता यमन के हौथी विद्रोही हैं, जो अक्सर मिसाइल हमले करते हैं। भविष्य में हौथियों के खिलाफ सऊदी का समर्थन पाकिस्तान से अपेक्षित हो सकता है। 1967 से पाकिस्तान ने सऊदी सैनिकों को प्रशिक्षण दिया है, लेकिन 2015 में यमन अभियान में सेना भेजने से इनकार के कारण रिश्ते तनावपूर्ण हो गए थे।

सऊदी–पाकिस्तान रक्षा सहयोग:

इतिहास: पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच सैन्य रिश्ते 1960 से गहरे हैं। सऊदी को पाकिस्तान का सबसे करीबी मध्य पूर्वी सहयोगी माना जाता है। 1967 में पहला रक्षा प्रोटोकॉल साइन हुआ और 1982 में नया समझौता हुआ, जिसके तहत 1980–90 के दशक में 15,000–20,000 पाकिस्तानी सैनिक सऊदी में तैनात किए गए। 2015 के यमन युद्ध में पाकिस्तान ने सऊदी को सैन्य सलाहकार भेजे। सितंबर 2025 में दोनों देशों ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, जिससे आर्थिक, सैन्य और खुफिया सहयोग और मजबूत होगा।

- हथियार और ट्रेनिंग: सऊदी पाकिस्तानी अधिकारियों को ट्रेनिंग देता है, जबकि पाकिस्तान सऊदी को सैन्य सलाहकार और प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है।

- संयुक्त अभ्यास: 2015 से दोनों देश “अल-समसम” नाम का संयुक्त सैन्य अभ्यास करते हैं। सऊदी ने पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर से ज्यादा की आर्थिक मदद दी है, जिससे उसकी सैन्य खरीद और अर्थव्यवस्था दोनों को सहारा मिला है।

- परमाणु संदेह: यह दावा किया गया है कि सऊदी पाकिस्तान से परमाणु हथियार लेना चाहता है, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं है।

- 2023 की बैठक: रियाद में हुई त्रिपक्षीय बैठक में दोनों देशों ने R&D, तकनीक ट्रांसफर और संसाधन साझा करने पर सहमति जताई। इसके अलावा सऊदी पाकिस्तान को सस्ता तेल बेचता है, जिससे पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था को सहारा मिलता है।

अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान कर चुका है सऊदी जैसा रक्षा समझौता:

1950 के दशक में, कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने सोवियत संघ को रोकने के लिए दक्षिण एशिया में सहयोगियों की तलाश शुरू की। उस समय पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ सैन्य गठबंधन अपनाया।

- म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट (MDAA), 19 मई 1954: यह पाकिस्तान और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय समझौता था। इसके तहत दोनों देश एक-दूसरे को सैन्य मदद देंगे, जैसे हथियार, प्रशिक्षण और उपकरण। अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान सामूहिक सुरक्षा प्रयासों में हिस्सा ले और अपनी रणनीतिक सुविधाएं तथा सेना उपलब्ध कराए। यह समझौता अमेरिका के म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एक्ट (1949) पर आधारित था।

- SEATO (1954) और CENTO (1955): MDAA के बाद पाकिस्तान SEATO और CENTO जैसे सैन्य संगठनों में शामिल हुआ। इन संगठनों में यह प्रावधान था कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो सभी मिलकर प्रतिक्रिया देंगे, ठीक NATO की तरह। इन समझौतों के जरिए अमेरिका ने पाकिस्तान को 7 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की सैन्य सहायता दी, जिसमें आधुनिक हथियार और प्रशिक्षण शामिल थे।

समझौते के बाद भी अमेरिका ने नहीं की थी मदद:

पाकिस्तान और अमेरिका के रक्षा समझौतों के बावजूद 1947, 1965 और 1971 की भारत-पाक जंगों में अमेरिका ने कोई सीधी सैन्य मदद नहीं दी। अमेरिका ने इन संघर्षों को क्षेत्रीय विवाद माना, जबकि समझौते का फोकस सोवियत और कम्युनिस्ट खतरों पर था। इससे पाकिस्तान की उम्मीदें टूटीं और गठबंधन की विश्वसनीयता पर सवाल उठे।

1979 में टुटा अमेरिका-पाकिस्तान का रक्षा गठबंधन:

- ईरान की इस्लामी क्रांति: शाह के पतन के बाद ईरान ने 15 मार्च 1979 को CENTO से बाहर निकलने का फैसला किया। ईरान इसके बड़े सदस्यों में से एक था, इसलिए संगठन कमजोर हो गया।

- पाकिस्तान की वापसी: 12 मार्च 1979 को पाकिस्तान ने भी CENTO छोड़ दिया। वजहें थीं:

- सोवियत आक्रमण का खतरा

- अफगानिस्तान की स्थिति (दिसंबर 1979 से युद्ध)

- गुटनिरपेक्ष नीति की ओर झुकाव

- अमेरिका के साथ रिश्तों में तनाव

- अमेरिकी प्रतिबंध: 1979 में जिमी कार्टर सरकार ने पाकिस्तान के गुप्त परमाणु कार्यक्रम (यूरेनियम एनरिचमेंट) की वजह से उस पर सैन्य सहायता रोक दी।

निष्कर्ष:

सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुआ यह रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौता दोनों देशों के लंबे समय से चले आ रहे सुरक्षा संबंधों को एक औपचारिक और संस्थागत ढांचा प्रदान करता है। यह न केवल क्षेत्रीय स्थिरता और आपसी सहयोग को नई दिशा देगा, बल्कि बदलते भू-राजनीतिक परिदृश्य में दोनों देशों की सामरिक साझेदारी को भी और अधिक सुदृढ़ बनाएगा।