हाल ही के दिनों में कई देशों में सत्ता परिवर्तन देखने को मिला। जापान के प्रधानमंत्री ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के कारण इस्तीफा दिया। वहीं, फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू संसद में विश्वास मत हासिल करने में असफल रहने के बाद पद छोड़ने को मजबूर हुए।

इसी प्रकार, नेपाल में चल रहे राष्ट्रव्यापी आंदोलनों और हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भी इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे की मांग को लेकर मंगलवार को राजधानी काठमांडू समेत नेपाल के प्रमुख शहरों में प्रदर्शन हुए, जिसमें प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए और आगजनी की।

तीन दिनों में तीन देशों के प्रधानमंत्रियों का इस्तीफा देना कहीं न कहीं अरब स्प्रिंग की याद दिलाता है, अरब स्प्रिंग में लोकतंत्र की स्थापना, सरकार विरोधी प्रदर्शनों, विद्रोहों और सशस्त्र संघर्षों के लिए व्यापक आंदोलन हुए थे। पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देशों में तानाशाही शासकों को हटाकर लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस घटना को ‘अरब स्प्रिंग’ कहा जाता है।

आइए समझते है अरब स्प्रिंग के बारे में, कैसे सरकार के खिलाफ उठी थी चिंगारी:

अरब स्प्रिंग 2010 के दशक की शुरुआत में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में हुए लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों और विद्रोहों की एक श्रृंखला थी। यह लहर मोहम्मद बौअज़ीज़ी के आत्मदाह से शुरू हुई और तुनीशिया, मिस्र, यमन, सीरिया और अन्य देशों में फैल गई। इसके परिणामस्वरूप कई देशों के शासकों को सत्ता छोड़नी पड़ी या विरोध का सामना करना पड़ा।

ट्यूनीशिया से उठी अरब स्प्रिंग की लहर:

2010 में ट्यूनीशिया में मोहम्मद बौअज़ीज़ी नाम के फल और सब्ज़ी विक्रेता ने पुलिस द्वारा अपने ठेले की ज़ब्ती और उत्पीड़न के विरोध में आत्मदाह कर लिया। यह घटना व्यापक विरोध आंदोलन की चिंगारी बनी और अरब स्प्रिंग का सूत्रपात हुआ। बौअज़ीज़ी की मृत्यु 4 जनवरी 2011 को हुई, लेकिन इससे पहले ही उनका कदम वायरल हो गया। इसके बाद देश में जीवन की बढ़ती लागत और तानाशाही राष्ट्रपति ज़ीन अल अबिदीन बेन अली के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए।

बेनी अली का 23 साल का शासन 10 दिन बाद समाप्त हुआ और वे सऊदी अरब भाग गए। वे किसी अरब राष्ट्र के पहले नेता बने जिन्हें लोकप्रिय विरोध प्रदर्शनों के कारण पद से हटाया गया।

ट्यूनीशिया में 3 मार्च 2011 को संविधान सभा के चुनाव की घोषणा हुई और 23 अक्टूबर 2011 को मतदान हुआ। यह ट्यूनीशिया का पहला स्वतंत्र चुनाव था। परिणाम में एन्नाहदा पार्टी बहुमत से जीती।

मिस्र:

25 जनवरी 2011 को मिस्र में 25 जनवरी क्रांति शुरू हुई। प्रदर्शनकारियों ने लंबे समय तक सत्ता में बैठे राष्ट्रपति होस्नी मुबारक को हटाने की मांग की। यह विरोध काहिरा, अलेक्जेंड्रिया और अन्य शहरों में फैल गया। पुलिस क्रूरता, मानवाधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार, आर्थिक गिरावट और बेरोजगारी के खिलाफ युवा और छात्र सड़कों पर उतर आए।

11 फरवरी 2011 को दस लाख से अधिक लोग सड़कों पर उतरने के बाद, मुबारक ने इस्तीफा दे दिया और सत्ता सेना को सौंप दी। मुस्लिम ब्रदरहुड से जुड़ी मोहम्मद मुर्सी की सरकार 2012 में निर्वाचित हुई, लेकिन 2013 में जनरल अब्देल फतह अल-सीसी के नेतृत्व वाली सेना ने उन्हें सत्ता से हटा दिया।

बहरीन: 15 फरवरी 2011 को बहरीन में प्रदर्शनकारियों ने राजधानी के पर्ल स्क्वायर (जिसे उन्होंने “तहरीर स्क्वायर” कहा) पर कब्जा कर लिया। प्रदर्शनकारियों ने संवैधानिक राजतंत्र और अन्य सुधारों की मांग की। तीन दिन बाद पुलिस ने उनके शिविर पर हमला किया, जिसमें कई लोग मारे गए और कई घायल हुए।

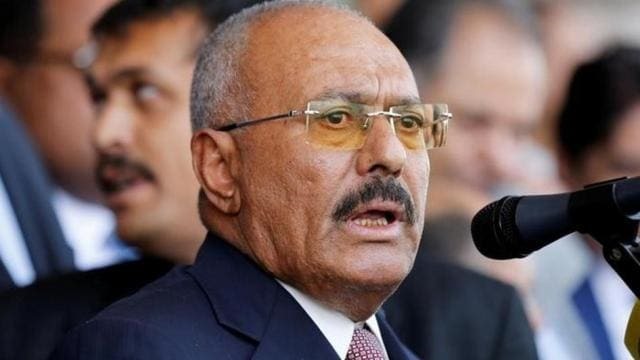

यमन: 27 फरवरी 2012 को अली अब्दुल्ला सालेह, जिन्होंने 33 वर्षों तक यमन पर शासन किया, ने विरोध प्रदर्शन के बाद अपने डिप्टी अब्दराबुह मंसूर हादी को सत्ता सौंप दी। यमन भी प्रारंभिक विरोध प्रदर्शनों के बाद हिंसा की चपेट में आ गया।

सीरिया:

अरब स्प्रिंग सीरिया में 2011 में शुरू हुई लोकतांत्रिक और सरकार-विरोधी प्रदर्शनों की लहर थी। राष्ट्रपति बशर अल-असद के सत्ता में बने रहने और उनके हिंसक दमन के कारण यह धीरे-धीरे एक भयंकर गृहयुद्ध में बदल गई, जिसने पूरे देश को तबाह कर दिया।

सीरिया में राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन शुरू हुए। विद्रोह मार्च 2011 के मध्य में दक्षिणी सीरिया से शुरू हुआ और पूरे देश में फैल गया। असद शासन ने प्रदर्शनकारियों पर क्रूर दमन किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और मानवाधिकार समूहों ने निंदा की।

अन्य देशों पर प्रभाव:

अरब स्प्रिंग आंदोलन का असर मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के अन्य देशों में भी महसूस किया गया। अल्जीरिया, जॉर्डन, मोरक्को और ओमान में लोकतंत्र समर्थक छोटे-मोटे विरोध प्रदर्शन हुए। इन देशों के शासकों ने विरोध आंदोलनों को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न रियायतें दीं, जैसे कि अलोकप्रिय अधिकारियों की बर्खास्तगी और संवैधानिक बदलाव।

इस तरह, अरब स्प्रिंग ने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों और सत्ता विरोधी प्रदर्शनों की एक श्रृंखला शुरू की।

अरब स्प्रिंग के परिणाम:

अरब स्प्रिंग के शुरुआती परिणाम काफी सकारात्मक रहे और इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था की उम्मीदें जगीं, लेकिन आगे चलकर इसके कई नकारात्मक प्रभाव सामने आए।

- इस आंदोलन ने लीबिया में अराजकता पैदा कर दी, जबकि यमन और सीरिया गृहयुद्ध की आग में झुलसने लगे।

- आंदोलन के दौरान बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ और अनेक देशों की आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ गई।

- इसके चलते शरणार्थी संकट (Refugee Crisis) उत्पन्न हुआ और लाखों लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा।

- इतना ही नहीं, धार्मिक कट्टरतावाद तथा वर्गीय हिंसा में भी वृद्धि हुई, जिसने समाज को और अधिक विभाजित कर दिया।

हाल के संदर्भ में श्रीलंका और बांग्लादेश के उदाहरण:

- श्रीलंका में प्रदर्शन और इस्तीफ़ा (2022): जुलाई 2022 में श्रीलंका में ईंधन और खाद्य पदार्थों की गंभीर कमी ने व्यापक प्रदर्शन को जन्म दिया। शुरुआत में आंदोलन शांतिपूर्ण था, लेकिन बाद में यह हिंसक रूप लेता गया और प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस गए। बढ़ते दबाव के बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 13 जुलाई को पद छोड़ने की घोषणा की और देश से भागकर पहले मालदीव और फिर सिंगापुर चले गए। इस घटना ने श्रीलंका की राजनीति में बड़ा बदलाव ला दिया और शासन प्रणाली पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान केंद्रित किया।

- बांग्लादेश में प्रदर्शन और इस्तीफ़ा (2024): बांग्लादेश में 2024 में नौकरी में कोटा नीति के विरोध में छात्रों ने बड़े पैमाने पर आंदोलन किया। छात्रों का आरोप था कि आरक्षण के कारण योग्य उम्मीदवारों की जगह राजनीतिक निष्ठावानों को लाभ मिल रहा है। आंदोलन उग्र हो गया और प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया तथा सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया। स्थिति इतनी बिगड़ी कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को 5 अगस्त 2024 को देश छोड़कर भागना पड़ा, जिससे उनकी 16 वर्षों की सत्ता का अंत हो गया। इसके बाद छात्र नेताओं ने “नेशनल सिटीजन पार्टी” नामक नई पार्टी बनाई और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख सलाहकार नियुक्त किया गया।

वर्तमान में जारी है इस्तीफ़ों का सिलसिला: जापान, नेपाल और फ़्रांस के प्रधानमंत्री ने छोड़ी कुर्सी:

हाल ही के कुछ दिनों में कई देशों में सरकारों के खिलाफ विरोध और प्रधानमंत्रियों के इस्तीफे देखने को मिले। यह स्थिति कहीं न कहीं अरब स्प्रिंग की याद दिलाती है, जब ट्यूनीशिया, मिस्र, यमन, सीरिया और अन्य देशों में सरकारों के खिलाफ व्यापक आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों के कारण कई शासकों को सत्ता छोड़नी पड़ी, ठीक इसी तरह, जापान, नेपाल और फ्रांस में भी हाल ही में जनता और संसद के दबाव के कारण सत्ता में बदलाव देखने को मिला:

आइए जानते है, तीन देशों के प्रधानमंत्रियों के इस्तीफे के कारण:

- जापान: (शिगेरु इशिबा):

जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा, जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में ही पदभार संभाला था, राजनीतिक दबाव और पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेदों के चलते इस्तीफा देने को मजबूर हो गए। वे संसद के दोनों सदनों में बहुमत खो चुके थे और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को दशकों की सबसे खराब चुनावी हार का सामना करना पड़ा था।

अमेरिका-जापान टैरिफ समझौते से जनता नाराज़ थी, जिससे उनकी लोकप्रियता और भी कम हो गई। इस परिस्थिति में इशिबा के लिए पद पर बने रहना मुश्किल हो गया और उन्होंने त्यागपत्र देने का निर्णय लिया।

- नेपाल (केपी शर्मा ओली):

नेपाल में हालात और भी गंभीर थे। भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया बैन के खिलाफ पूरे देश में हिंसक प्रदर्शन भड़क उठे, जिनमें अब तक 19 लोग मारे जा चुके हैं और 400 से ज्यादा घायल हुए। हालात इतने बिगड़े कि प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस गए। इससे पहले चार मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, जिससे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर भी दबाव बढ़ गया और उन्हें पद छोड़ना पड़ा।

- फ्रांस (फ्रांस्वा बायरू):

फ्रांस में भी प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बायरू को पद से हटना पड़ा। बायरू, जो महज़ नौ महीने पहले प्रधानमंत्री बने थे, संसद में विश्वास मत जीतने में नाकाम रहे। उन्होंने 44 अरब यूरो की बचत योजना को समर्थन दिलाने की कोशिश की थी ताकि राष्ट्रीय बजट घाटे को नियंत्रित किया जा सके। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव में 364 सांसदों ने सरकार के खिलाफ और सिर्फ 194 सांसदों ने समर्थन में वोट दिया।

फ्रांस का बजट घाटा यूरोपीय संघ की तय सीमा से लगभग दोगुना और कर्ज जीडीपी का 114% तक पहुँच चुका था। इन आर्थिक और राजनीतिक दबावों के बीच बायरू ने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपने का फैसला किया।

तीनों घटनाएं दर्शाती हैं कि लोकतंत्र समर्थक आंदोलन और सरकार विरोधी प्रदर्शनों की ताकत आज भी मौजूद है, और ये घटनाएं अरब स्प्रिंग की लहर से मिलती-जुलती प्रतिक्रिया हैं।

Hello sir yadi isme mappo me deso ko dikhya jay to current affairs jaise yad rakhne aur relate karke yad karne asani hoti hai sir map ko add karde sir thanku sir