सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विधेयकों को मंजूरी देने की कोई निश्चित समयसीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों के पास किसी भी विधेयक पर पूरी तरह रोक लगाने की शक्ति नहीं है और वे केवल तीन संवैधानिक विकल्पों का प्रयोग कर सकते हैं-

- मंजूरी देना,

- विधानसभा को दोबारा विचार हेतु वापस भेजना,

- विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना।

हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि मंजूरी में अनुचित और लंबी देरी होती है, तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है।

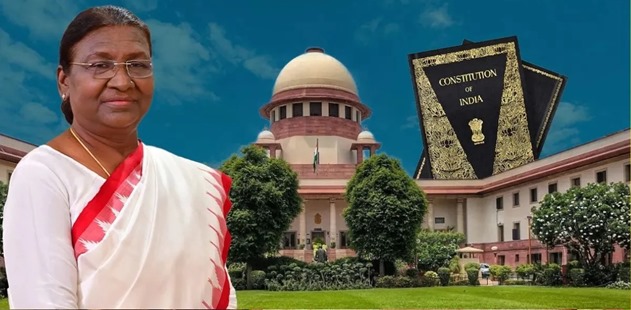

यह फैसला तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच चल रहे विवाद से उत्पन्न हुआ, जहां राज्यपाल ने कई विधेयकों को महीनों तक लंबित रखा था। कोर्ट ने अप्रैल में ही कहा था कि राज्यपाल के पास “वीटो पावर” नहीं है और राष्ट्रपति को भेजे गए बिलों पर 3 महीने में फैसला लेना होगा। इसी संदर्भ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 संवैधानिक सवालों पर राय मांगी थी। इस मामले की सुनवाई पिछले 8 महीनों से चल रही थी।

5 राज्यों में 42 विधेयक लंबित

कई राज्यों में इस मुद्दे को लेकर असंतोष बढ़ा।

- तमिलनाडु – 10 बिलों को लेकर विवाद हुआ, जिनमें से 1 मंजूर, 7 खारिज और 2 अब भी लंबित।

- पश्चिम बंगाल – विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के अनुसार 19 बिल राज्यपाल के पास रुके हुए हैं।

- कर्नाटक – 10 बिल राष्ट्रपति के पास लंबित, जिनमें मुस्लिमों को 4% ठेका आरक्षण और मंदिर लेवी संशोधन शामिल हैं।

- तेलंगाना – 3 बिल राष्ट्रपति के पास लंबित, सभी OBC कोटा से जुड़े।

- केरल – लगभग 8 बिल, जिनमें यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट और लोकायुक्त संशोधन शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट LIVE: ‘डीम्ड असेंट’ लागू नहीं हो सकता

संविधान पीठ ने स्पष्ट किया कि

- राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय करना न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।

- ‘डीम्ड असेंट’ की व्यवस्था नहीं अपनाई जा सकती – यानी समय सीमा पूरी होने पर स्वचालित मंजूरी मान लेना।

- गवर्नर रबर स्टैम्प नहीं हैं, लेकिन वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग भी नहीं कर सकते।

अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते हैं और वे मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे नहीं होते। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि असीमित देरी या अनुचित रोक की स्थिति में संवैधानिक अदालत हस्तक्षेप कर सकती है।

कौन-कौन थे सुनवाई में?

चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली 5-जजों की संविधान पीठ में शामिल थे-

- जस्टिस सूर्यकांत

- जस्टिस विक्रम नाथ

- जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा

- जस्टिस ए.एस. चंद्रचूड़कर

सुनवाई में केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपस्थित थे। विपक्ष-शासित तमिलनाडु, केरल, बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने केंद्र के रुख का विरोध किया।

राष्ट्रपति द्वारा पूछे गए 14 सवालों का सार

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा-

- राज्यपाल के संवैधानिक विकल्प क्या हैं?

- क्या वे मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य हैं?

- क्या उनके फैसले अदालत में चुनौतीयोग्य हैं?

- क्या अनुच्छेद 361 उन्हें न्यायिक समीक्षा से मुक्त करता है?

- क्या कोर्ट समय सीमा निर्धारित कर सकता है?

- क्या राष्ट्रपति के निर्णय भी कोर्ट में चुनौती दिए जा सकते हैं?

- क्या राष्ट्रपति के लिए भी समय सीमा तय की जा सकती है?

- क्या राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट से राय लेना अनिवार्य है?

- क्या अदालत कानून लागू होने से पहले ही हस्तक्षेप कर सकती है?

- क्या कोर्ट अनुच्छेद 142 से राष्ट्रपति/राज्यपाल के फैसले बदल सकता है?

- क्या राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून लागू माना जा सकता है?

- क्या संविधान संबंधी हर प्रश्न संविधान पीठ को भेजना अनिवार्य है?

- क्या सुप्रीम कोर्ट ऐसे आदेश जारी कर सकता है जो संविधान/कानून में नहीं हैं?

- क्या केंद्र-राज्य विवादों को सुलझाने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है?

9 सुनवाईयों में क्या-क्या हुआ?

- 10 सितंबर: SG बोले – सिर्फ 20 बिल लंबित: तुषार मेहता ने कहा कि 1970 से अब तक केवल 20 बिल ही लंबित रहे। सीजेआई ने कहा कि केवल आंकड़ों से निष्कर्ष निकालना सही नहीं।

- 9 सितंबर: कर्नाटक – राष्ट्रपति/गवर्नर नाममात्र के प्रमुख: कर्नाटक सरकार ने कहा- “मंजूरी मंत्री परिषद की इच्छा है, राज्यपाल केवल औपचारिकता निभाते हैं।”

- 3 सितंबर: बंगाल – बिल जनता की इच्छा, रोक उचित नहीं: बंगाल सरकार ने कहा कि राज्यपाल को बिलों पर तुरंत फैसला लेना चाहिए।

- 2 सितंबर: TN और WB – राष्ट्रपति/गवर्नर की कोई व्यक्तिगत भूमिका नहीं: सिब्बल ने कहा कि वे केवल मंत्रिपरिषद की सहायता करते हैं।

- 28 अगस्त: केंद्र – राज्य रिट याचिका नहीं दे सकते: केंद्र ने कहा कि अनुच्छेद 32 राज्यों को अधिकार नहीं देता।

- 26 अगस्त: BJP शासित राज्य – कोर्ट समय सीमा तय नहीं कर सकती: इस पर CJI ने पूछा- “क्या कोर्ट 5 साल चुप बैठा रहे?”

- 21 अगस्त: केंद्र – संवाद से समाधान करें: केंद्र बोला कि अदालतें हर विवाद का हल नहीं हैं।

- 20 अगस्त: SC – सरकार गवर्नर की मर्जी पर नहीं चल सकती: कोर्ट ने राज्यपालों द्वारा अनिश्चितकाल तक बिल रोकने पर आपत्ति जताई।

- 19 अगस्त: AG – क्या कोर्ट संविधान दोबारा लिख सकती है?: AG ने कहा कि कोर्ट ने अप्रैल में संवैधानिक ढांचे को बदला।

तमिलनाडु विवाद की पृष्ठभूमि

- नवंबर 2020 – अप्रैल 2023 के बीच 12 बिल लंबित रहे।

- 2023 में विवाद गहराया, कहा गया कि राज्यपाल केंद्र सरकार के दबाव में हैं।

- अक्टूबर 2023: सरकार सुप्रीम कोर्ट गई।

- नवंबर 2023: कोर्ट की टिप्पणी के बाद राज्यपाल ने 10 बिल वापस लौटाए और 2 राष्ट्रपति को भेजे।

- 18 नवंबर 2023: विधानसभा ने 10 बिल फिर से पास किए।

- 8 अप्रैल 2025: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की कार्रवाई को अवैध बताया।

- 15 मई 2025: राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 143(1) के तहत कोर्ट से राय मांगी।

विधेयकों के संबंध में राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियां क्या हैं?

अनुच्छेद 200: राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करते समय राज्यपाल के पास महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती हैं। विधेयक प्राप्त होने पर, राज्यपाल निम्नलिखित में से कोई एक कार्रवाई कर सकता है:

- स्वीकृति प्रदान करना: राज्यपाल विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, जिससे यह कानून बन जाएगा।

- स्वीकृति रोकना: राज्यपाल के पास विधेयक पर स्वीकृति देने से इंकार करने का अधिकार है।

- पुनर्विचार हेतु वापसी: राज्यपाल विधेयक को आगे की समीक्षा और पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस भेज सकते हैं।

- राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित: कुछ मामलों में, राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए आरक्षित कर सकते हैं, विशेषकर यदि विधेयक राष्ट्रीय महत्व के मामलों से संबंधित हो या केंद्रीय कानूनों के साथ टकराव रखता हो।

अनुच्छेद 201: यदि राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखता है, तो उस मामले पर अंतिम निर्णय राष्ट्रपति का होगा। राष्ट्रपति के पास यह विकल्प है:

- स्वीकृति प्रदान करना: राष्ट्रपति विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, जिससे वह कानून बन जाएगा।

- स्वीकृति रोकना: राष्ट्रपति विधेयक पर स्वीकृति रोकने का विकल्प चुन सकते हैं।

गैर-धन विधेयकों के लिए-

- यदि राष्ट्रपति स्वीकृति रोकते हैं, तो वह राज्यपाल को विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस भेजने का निर्देश दे सकते हैं।

- विधानमंडल को छह महीने के भीतर कार्रवाई करनी होती है।

- यदि विधेयक दोबारा पारित हो जाता है, तो उसे अंतिम मंज़ूरी के लिए राष्ट्रपति के पास दोबारा भेजना होगा।

अनुच्छेद 207: राज्य के राज्यपाल की सिफारिश के बिना विधानसभा में कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

भारत में राज्यपालों से संबंधित प्रमुख चिंताएं क्या हैं?

1. निष्पक्षता संबंधी चिंताएं:

- राज्यपालों को कभी-कभी केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी के एजेंट के रूप में देखा जाता है, जिससे उनकी निष्पक्षता और न्यायसंगतता पर सवाल उठते हैं।

- उदाहरण: अरुणाचल प्रदेश (2016) – राज्यपाल की कार्रवाई से सरकार बर्खास्त हुई, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया।

2. अनुच्छेद 356 का संदिग्ध प्रयोग:

- कई बार राज्यपाल शक्ति परीक्षण (Floor Test) से पहले ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देते हैं, जिसे राजनीतिक रूप से प्रेरित माना जाता है।

- उदाहरण: उत्तराखंड (2016) – फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले राष्ट्रपति शासन की सिफारिश।

3. राज्य के मामलों में अतिक्रमण:

- कई राज्यों में राज्यपाल प्रशासनिक कार्यों में अतिक्रमण करते पाए गए हैं, जिससे निर्वाचित सरकार के अधिकारों पर असर पड़ता है।

- दिल्ली (2023) – नौकरशाही नियुक्तियों पर उपराज्यपाल बनाम सरकार विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेवाओं पर नियंत्रण चुनी हुई सरकार के पास है।

- पश्चिम बंगाल (2023) – राज्यपाल द्वारा कुलपति नियुक्ति में हस्तक्षेप से सरकारी-राजभवन टकराव।

4. जवाबदेही का अभाव:

- राज्यपाल केवल राष्ट्रपति के प्रति जवाबदेह होते हैं, जनता के प्रति नहीं।

- उन्हें केंद्र सरकार के विवेक पर हटाया जा सकता है।

- महाभियोग का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए वे कई बार बिना प्रत्यक्ष परिणामों के कार्य कर सकते हैं।

निष्कर्ष:

यह पूरा केस एक बात साफ़ करता है – राज्यपाल और राष्ट्रपति को विधेयकों पर निर्णय के लिए समय-सीमा तय नहीं की जा सकती, लेकिन वे बिलों को अनिश्चितकाल तक भी लंबित नहीं रख सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके पास सिर्फ तीन विकल्प हैं – मंजूरी देना, पुनर्विचार के लिए लौटाना या राष्ट्रपति के पास भेजना।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि गवर्नर कोई वीटो पावर नहीं रखते और न ही वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोकने के लिए बिलों को बिना वजह लंबित रख सकते हैं। न्यायपालिका बिल के मेरिट में नहीं जाएगी, लेकिन अत्यधिक देरी या मनमानी पर हस्तक्षेप कर सकती है।

यह फैसला राज्यों-खासकर तमिलनाडु, बंगाल, कर्नाटक, केरल आदि-के उन विवादों के बीच आया है जहाँ कई बिल लंबे समय से मंजूरी के इंतज़ार में थे। कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर “रबर स्टैंप” नहीं हैं, लेकिन वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को रोक भी नहीं सकते; उनकी भूमिका “संवैधानिक और सीमित” है।