केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अनुसार, भारत के लगभग 60% भूभाग (सभी राज्यों को कवर करते हुए) विभिन्न हिलने वाली तीव्रता के भूकंपों से ग्रस्त हैं।

भूकंप के बारे में:

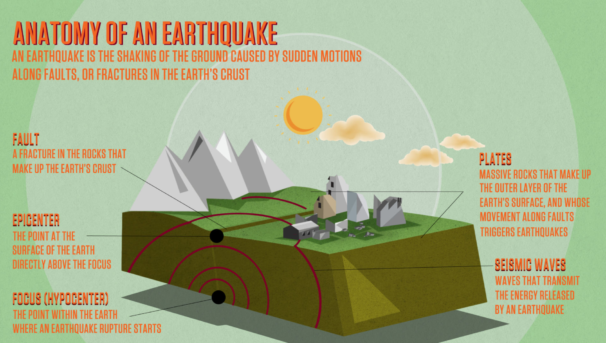

- भूकंप पृथ्वी की सतह का हिलना है (बिना किसी चेतावनी के होता है) जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी के लिथोस्फीयर में ऊर्जा की अचानक रिहाई होती है जो भूकंपीय तरंगें पैदा करती है।

- यह मूल रूप से विवर्तनिक है और चलती लिथोस्फेरिक या क्रस्टल प्लेटों के संचित तनाव की रिहाई से उत्पन्न होता है।

- पृथ्वी की पपड़ी सात बड़ी प्लेटों (और कई छोटी प्लेटों) में विभाजित है, जो धीरे-धीरे और लगातार पृथ्वी के आंतरिक भाग में चलती हैं।

- भूकंप के कारण प्राकृतिक (विवर्तनिक, ज्वालामुखीय) और मानवजनित (खनन गतिविधियां, बांधों का निर्माण, परमाणु-रासायनिक विस्फोट) हो सकते हैं।

- एक आबादी वाले क्षेत्र में भूकंप की घटना से कई हताहत और घायल होने के साथ-साथ संपत्ति को व्यापक नुकसान हो सकता है।

भूकंप तरंगों के प्रकार:

भूकंपीय तरंगें मूलतः दो प्रकार की होती हैं:

कायिक तरंगें: फोकस पर ऊर्जा के मुक्त होने के कारण उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी के पिंड के माध्यम से यात्रा करते हुए सभी दिशाओं में गति करती हैं। कायिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं।

पी-तरंगें या 'प्राथमिक तरंगें'

एस-तरंगें या माध्यमिक तरंगें

- तेजी और सबसे जल्दी सतह पर पहुंचने वाली

- ध्वनि तरंगों के समान।

- लहर की दिशा के समानांतर कंपन ।

- गैसीय, तरल और ठोस सामग्री के माध्यम से यात्रा ।

- कुछ समय अंतराल के साथ सतह पर पहुंचें।

- केवल ठोस सामग्री के माध्यम से यात्रा करें, जिससे वैज्ञानिकों को पृथ्वी के इंटीरियर की संरचना को समझने में मदद मिलती है।

- एस-तरंगों के कंपन की दिशा लंबवत होती है।

- उस सामग्री में गर्त और शिखाएं बना सकते हैं जिसके माध्यम से वे गुजरते हैं।

भूतल तरंगें (सबसे हानिकारक): शरीर तरंगें सतह की चट्टानों के साथ परस्पर क्रिया करती हैं और तरंगों के नए सेट उत्पन्न करती हैं जिन्हें सतह तरंगें कहा जाता है, जो सतह के साथ चलती हैं।

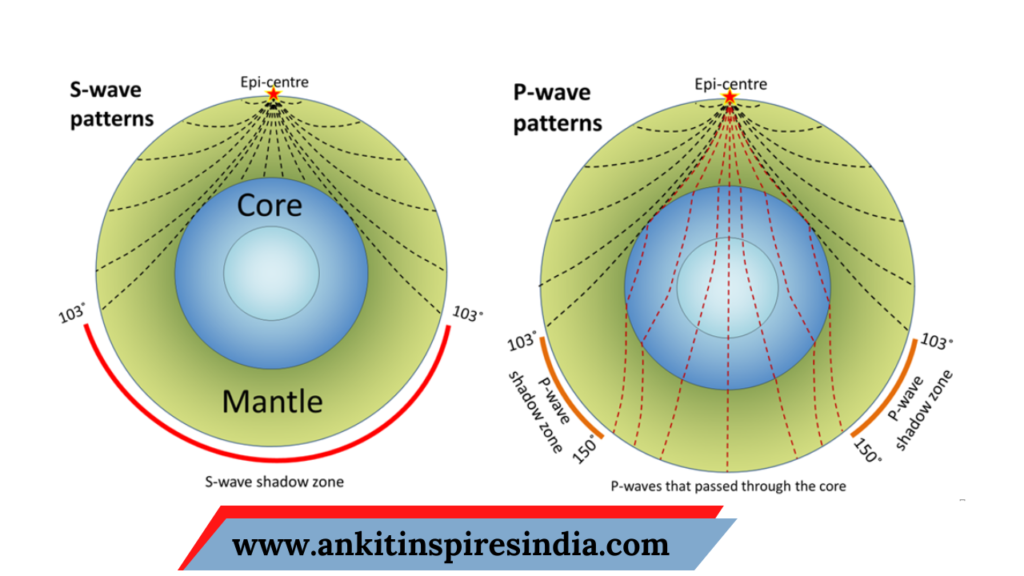

छाया क्षेत्र: ये ऐसे विशिष्ट क्षेत्र होते हैं जहां तरंगों को सिस्मोग्राफ द्वारा सूचित नहीं किया जाता है।

भूकंप को मापना

- भूकंप की घटनाओं को या तो झटके की तीव्रता या तीव्रता के अनुसार स्केल किया जाता है।

- रिक्टर स्केल को रिक्टर स्केल (0-10) के रूप में जाना जाता है, जो भूकंप के दौरान जारी ऊर्जा का संकेत देता है।

- तीव्रता पैमाने का नाम मर्काली (1-12) के नाम पर रखा गया है, जो घटना के कारण होने वाली क्षति को दर्शाता है।

भारत में भूकंप का खतरा:

- भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा तैयार भारत के भूकंपीय जोनिंग मानचित्र के अनुसार भारत को चार क्षेत्रों – द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पांच में विभाजित किया गया है।

- जोन पांच भूकंपीय रूप से सबसे सक्रिय क्षेत्र है, जबकि जोन दो सबसे कम है।

- देश का लगभग 11% क्षेत्र V में, 18% क्षेत्र IV में, 30% क्षेत्र III में और शेष क्षेत्र II में आता है।

भारत में भूकंप प्रवणता के कारण:

भारतीय प्लेट लगभग 47 मिमी/वर्ष की दर से यूरेशिया की ओर बढ़ रही है।

हिमालयी बेल्ट: इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट के यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव से अंतर्निहित चट्टानों की ऊर्जा में बहुत तनाव होता है, जो भूकंप के रूप में जारी होता है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: समुद्री तल का विस्थापन और पानी के नीचे के ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह के संतुलन को बिगाड़ते हैं।

दक्कन का पठार: लातूर और उस्मानाबाद (महाराष्ट्र) के पास भीमा (कृष्णा) नदी की फॉल्ट लाइन के साथ एक फॉल्ट लाइन और एनर्जी बिल्ड-अप का उद्भव।

बढ़ती जनसंख्या और निर्माण के लिए भूमि का अवैज्ञानिक उपयोग भारत को भूकंप के लिए उच्च जोखिम वाली भूमि बनाता है।

Sir please RNA ko wapas laiye puri padhai kharab ho rakhi hai uske bina padhai hi nhi ho pa Rahi hai please sir

माननीय अंकित सर जी आप बहुत ही महान है सर मैं चाहता हु की अगर आप को कभी समय मिले तो मिडडेमील मील में काम करने वाली माताओं बहनों की कहानी पर एक वीडियो बनाये जो बेचारी काम बेटन पर देश की सेवा कितने तन मन से करती हैं।