देश की राजधानी दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश (Artificial Rain) की योजना बनाई गई है, जिसका उद्देश्य शहर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को कम करना है। यह कदम दिल्ली सरकार और वैज्ञानिक संस्थानों के सहयोग से एक नई रणनीति के रूप में देखा जा रहा है।

इस अभियान के तहत IIT कानपुर ने क्लाउड सीडिंग (Cloud Seeding) के लिए एक विस्तृत उड़ान योजना भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), पुणे को भेजी है, ताकि तकनीकी समन्वय स्थापित किया जा सके। यह ऑपरेशन 4 जुलाई से 11 जुलाई के बीच किया जाएगा, यदि मौसम की स्थिति अनुकूल रही। परियोजना की लागत लगभग 3.21 करोड़ रुपये तय की गई है।

यह पहल दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों में एक ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रयास सफल रहा, तो भविष्य में देश के अन्य प्रदूषित शहरों में भी कृत्रिम वर्षा को एक समाधान के रूप में अपनाया जा सकता है।

डीजीसीए से अनुमति और ट्रायल रन की योजना-

इस योजना को अमल में लाने के लिए सरकार ने DGCA (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय) से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली है। प्रत्येक ट्रायल रन 90 मिनट का होगा, जिसमें विशेष विमानों के माध्यम से नैनो कणों और नमक के मिश्रण का बादलों पर छिड़काव किया जाएगा ताकि बारिश करवाई जा सके।

कृत्रिम बारिश के प्रारंभिक परीक्षण (Trial Run) के तहत उत्तर-पश्चिम और बाहरी दिल्ली में उन हवाई क्षेत्रों को चुना गया है जहां सुरक्षा सीमाएं कम हैं। यहाँ 5 विमानों के जरिए लगभग 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कृत्रिम बारिश की जाएगी। हर उड़ान लगभग 90 मिनट की होगी और इसका उद्देश्य वायु में मौजूद प्रदूषणकारी कणों को बारिश के माध्यम से नीचे गिराना है।

तो आइए कृत्रिम बारिश के बारे में जानते है-

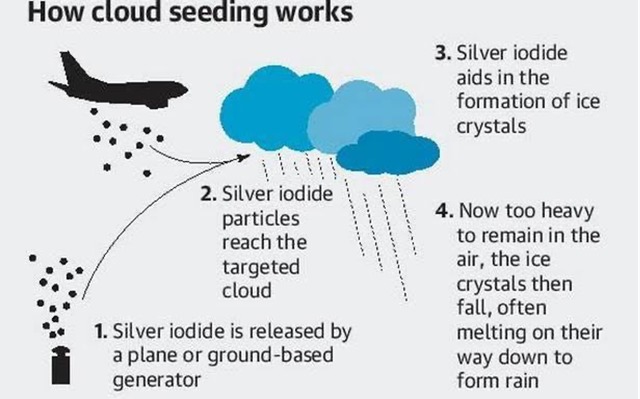

कृत्रिम वर्षा (Artificial Rain) एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें मानव द्वारा नियंत्रित तरीकों से बादलों को वर्षा के लिए प्रेरित किया जाता है। यह तब की जाती है जब वातावरण में बादल तो बनते हैं, लेकिन वे पर्याप्त वर्षा नहीं कर पाते या धरती तक पानी नहीं पहुँचता। ऐसे में क्लाउड सीडिंग (Cloud Seeding) तकनीक का उपयोग कर वातावरण को वर्षा के अनुकूल बनाया जाता है।

इस प्रक्रिया में विशेष रसायनों को बादलों में छोड़ा जाता है जिससे उनमें जल वाष्प का संघनन तेज़ होता है और वे भारी होकर वर्षा करने लगते हैं। प्राकृतिक वर्षा के विपरीत, कृत्रिम वर्षा मानव द्वारा नियंत्रित और लक्षित होती है।

क्लाउड सीडिंग तकनीक क्या है?

Cloud Seeding’ शब्द दो भागों से मिलकर बना है Cloud (बादल) और Seeding (बीज बोना) ।

यानी, बादलों में वर्षा को उत्पन्न करने के लिए बीज जैसे रसायनों का छिड़काव करना। इस प्रक्रिया में मुख्य रूप से निम्न रसायनों का उपयोग होता है:

- सिल्वर आयोडाइड (Silver Iodide)

- सूखी बर्फ (Dry Ice)

- सोडियम या पोटैशियम क्लोराइड

- यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट जैसे यौगिक

इन रसायनों को वायुयान, ड्रोन, रॉकेट या गुब्बारों के माध्यम से बादलों में छोड़ा जाता है। ये जल वाष्प को ठंडा करके उसे संघनित करते हैं जिससे बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं। जब ये क्रिस्टल भारी हो जाते हैं, तो वे बारिश के रूप में ज़मीन पर गिरने लगते हैं।

कृत्रिम वर्षा की प्रक्रिया – तीन चरणों में

- पहला चरण: इस चरण में ऐसे रसायनों का छिड़काव किया जाता है जो वातावरण में मौजूद नमी को आकर्षित करते हैं। जैसे – कैल्शियम क्लोराइड, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट आदि। ये यौगिक वातावरण से जलवाष्प को सोखकर उसे संघनन की अवस्था में ले जाते हैं, जिससे बादल बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है।

- दूसरा चरण: इस चरण में पहले से बने बादलों को भारी और सघन बनाने के लिए सूखी बर्फ, नमक और अन्य रसायनों का प्रयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य वर्षा योग्य बादलों का निर्माण करना है।

- तीसरा चरण: अब तैयार बादलों मेंसिल्वर आयोडाइड या सूखी बर्फजैसे रसायनों को छोड़ा जाता है जो बादलों में बर्फ के क्रिस्टल बना देते हैं। जब ये क्रिस्टल बड़े और भारी हो जाते हैं तो वे नीचे गिरने लगते हैं और वर्षा होती है। इस अंतिम चरण में विमान, रॉकेट या बड़े गुब्बारों की मदद ली जाती है।

कृत्रिम वर्षा की शुरुआत और इतिहास:

क्लाउड सीडिंग (Cloud Seeding) की शुरुआत वर्ष 1947 में ऑस्ट्रेलिया के बाथुर्स्ट स्थित जनरल इलेक्ट्रिक लैब में हुई थी। यह पहला सफल प्रयोग था, जिसके बाद इस तकनीक का विस्तार कई देशों में हुआ।

अमेरिका के न्यूयॉर्क में 1940 के दशक में ही इसका व्यापक परीक्षण किया गया। इसके बाद चीन, रूस, इज़राइल और अन्य देशों ने भी इसे अपनाया।

भारत में पहली बार क्लाउड सीडिंग का परीक्षण:

भारत में पहली बार 1952 में क्लाउड सीडिंग का परीक्षण किया गया। इसके बाद 1984 में तमिलनाडु वह पहला राज्य बना जिसने इस तकनीक को व्यावहारिक रूप से प्रयोग किया। इसके बाद आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और अब दिल्ली भी इस प्रक्रिया को अपना चुके हैं।

प्रदूषण रोकने में कैसे मददगार है क्लाउड सीडिंग?

क्लाउड सीडिंग से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है, जो वायुमंडल में मौजूद धूलकण, पीएम 2.5 और जहरीले प्रदूषक तत्वों को जमीन पर बिठा देती है।

इस प्रक्रिया से:- वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है

- सांस संबंधी बीमारियों में राहत मिलती है

- धुंध और स्मॉग की परत टूटती है

दिल्ली जैसे प्रदूषित शहरों में यह तकनीक एक आपातकालीन राहत उपाय के रूप में देखी जा रही है।

क्या अन्य देशों ने भी क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया है?

हां, दुनिया के कई देशों ने क्लाउड सीडिंग तकनीक का व्यापक रूप से वर्षा बढ़ाने, वायु प्रदूषण कम करने, जल संकट से निपटने और मौसम नियंत्रण जैसे उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया है। नीचे कुछ प्रमुख देशों और उनके प्रयासों का उल्लेख किया गया है:

चीन: दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड सीडिंग कार्यक्रम

- 2008 बीजिंग ओलंपिकसे पहले, चीन ने विशेष रूप से बारिश को नियंत्रित करने और धुंध व प्रदूषण हटाने के लिए क्लाउड सीडिंग का उपयोग किया।

- चीन ने”वेदर मोडिफिकेशन” कार्यक्रम के तहत 35,000 से अधिक कर्मचारियों और 7000 एंटी-एयरक्राफ्ट गन, विमानों और रॉकेट्स के साथ दुनिया का सबसे बड़ा क्लाउड सीडिंग नेटवर्क खड़ा किया है।

- 2020 में चीन ने घोषणा की कि वह2025 तक अपने क्षेत्र के 60% हिस्से पर क्लाउड सीडिंग तकनीक को लागू करेगा।

संयुक्त अरब अमीरात (UAE):

- यूएई, एक रेगिस्तानी देश होने के कारण, वर्षा बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंगका नियमित प्रयोग करता है।

- UAE में वर्षा का औसत केवल100 मिमी प्रति वर्ष है, जिसे बढ़ाने के लिए वह National Center of Meteorology (NCM) के तहत हर साल 200 से अधिक उड़ानों के जरिए क्लाउड सीडिंग करता है।

संयुक्त राज्य अमेरिका:

- अमेरिका में क्लाउड सीडिंग का प्रयोग1940 के दशक से हो रहा है।

- नेवादा, कोलोराडो, टेक्सास और कैलिफोर्नियाजैसे राज्यों में इसे जलाशयों की भरपाई, सूखा राहत और हिमपात बढ़ाने के लिए प्रयोग किया गया है।

- अमेरिका मेंराष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिक निगरानी के साथ व्यावसायिक कंपनियों द्वारा क्लाउड सीडिंग सेवाएं दी जाती हैं।

अन्य देश:

- थाईलैंड:किंग भुमिबोल क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट के तहत कृषि क्षेत्रों के लिए।

- इजराइल:50 वर्षों तक वर्षा बढ़ाने के लिए प्रयोग, लेकिन हाल में इसे बंद कर दिया गया क्योंकि उसका असर सीमित पाया गया।

- दक्षिण अफ्रीका:पानी की कमी से जूझते क्षेत्रों में

क्लाउड सीडिंग के प्रमुख फायदे:

कृषि को लाभ: सूखे के समय कृत्रिम वर्षा से फसल बचाई जा सकती है और समय पर सिंचाई संभव होती है।

हवाई अड्डों पर फॉग कम करना: क्लाउड सीडिंग से धुंध को तोड़ा जा सकता है जिससे उड़ानों में देरी कम होती है।

वातावरण शुद्ध करना: हवा में मौजूद प्रदूषक तत्वों को बारिश के जरिए हटाया जा सकता है।

नदियों में जल प्रवाह बनाए रखना: गर्मियों में कम जल प्रवाह की समस्या से निपटने में सहायक।

जल संकट कम करना: जलाशयों और झीलों में जल स्तर बढ़ाया जा सकता है।

क्लाउड सीडिंग के नुकसान:

रासायनिक दुष्प्रभाव: क्लाउड सीडिंग में प्रयुक्त सिल्वर आयोडाइड जैसे रसायनों से त्वचा रोग, नाक बहना, सिर दर्द, डायरिया जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं।

पर्यावरणीय खतरे: अत्यधिक क्लाउड सीडिंग से असंतुलित वर्षा हो सकती है, जिससे बाढ़ या तूफान जैसी आपदाएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

मौसमीय अनिश्चितता: यह तकनीक पूर्णत: सफल नहीं होती। यदि बादल न हों या बादल बहुत अधिक पतले हों तो क्लाउड सीडिंग विफल हो सकती है।